#20

POV

Benvenutə al ventesimo numero di Interstizi,

una newsletter occasionale che nasce dal bisogno di mettersi insieme, di condividere riflessioni e pensieri fuori da uno spazio predefinito. Una piattaforma informale di confronto e di ricerca su arte, cultura pop e attualità che speriamo possa aprirsi nel tempo a tanti punti di vista e modalità espressive diverse. Uno spazio fisico e mentale per germogliare, condividere quello che ci sta a cuore, raccontare e raccontarsi, trovare la propria voce ma anche lanciarsi in qualche sano rant.

In questo numero vi parliamo di prima e terza persona, identità e media(tizzaz)zione nel linguaggio e nella partecipazione sociale. Può sembrare astruso detto così ma vi promettiamo che ha tutto senso. Vi portiamo poi in Corea del Sud (senza nessuna perla assolutamente-imperdibile-don’t-walk-run, tranqui) per concludere, come sempre, con qualche ciliegia (qb).

Buona lettura! 🌿

Fabiola & Giulia

Panorama

In prima persona

Con cui intendo ‘io’

Molto spesso, scrivendo questa newsletter, mi è capitato di iniziare un pezzo con una storia personale, che diventa un punto di partenza da intrecciare a teoria, fiction e pensieri per segnare i confini entro cui riflettere su un argomento che mi interessa. Se guardo lo scaffale dei miei libri preferiti, quelli che rileggo più spesso e che tengo a portata di mano perché hanno sempre citazioni rilevanti, sono tutti scritti in prima persona e spesso confondono diversi generi: non sono proprio saggi, non sono proprio romanzi e neppure proprio memoir, ma hanno un po’ di ciascuno. Articoli e libri scritti in prima persona e a cavallo tra i generi sono diffusi già da almeno un decennio, se per esempio prendiamo come punto di riferimento questo articolo di Slate che nel 2015 discuteva il fenomeno dei saggi personali scritti in prima persona, una forma che molto probabilmente possiamo ricondurre alla scrittura tipica di internet. A partire dai primi Duemila si diffonde sempre di più il fenomeno dei blog, alcuni dei quali diventano talmente popolari da lanciare lɜ propriɜ creatricɜ nel mondo dei media più tradizionali. Lo svolgimento di questa tipologia di testi e contenuti è abbastanza vario, ma allo stesso tempo prevedibile: si parte da una storia più o meno significativa tratta dalla propria esperienza di vita per ricollegarsi a fenomeni più ampi, a problematiche sistemiche oppure a trend generali, procedendo proprio grazie all’intreccio del personale con il non-personale. Se la struttura può variare, da un testo lungo, ad un insieme di frammenti, da un linguaggio più prosaico ad uno più poetico, la prima persona è la forma espressiva che accomuna tutti questi testi. La prima persona suona naturale e genuina, un riconoscimento della nostra finitezza in un mondo che possiamo interpretare solo a partire dalla nostra esperienza di singoli, mentre la mancanza di un genere definito sembra la forma più adatta per esprimere la complessità del mondo in cui viviamo, che trascende gli schemi di una singola modalità di pensiero. Al contempo, i testi scritti in terza persona diventano sempre più rari da trovare al di fuori del giornalismo tradizionale e dell’accademia.

Nel saggio Immediacy. Or, The Style Of Too Late Capitalism, Anna Kornbluh parte da queste e altre premesse per riflettere più in generale sull’immediatezza come caratteristica peculiare della nostra epoca di capitalismo iper avanzato, distinguendone in particolare due diverse forme: qualcosa letteralmente privo di mediazione, che ci arriva senza soluzione di continuità o medium intermedio; oppure qualcosa che ha luogo in maniera istantanea, senza che intercorra alcun intervallo di tempo tra accadimento e nostra percezione. Kornbluh riprende qui in parte alcune riflessioni di Fredric Jameson, che nei suoi scritti sulla postmodernità già individuava nell’autoreferenzialità una delle chiavi di volta di quest’epoca: l’aumento esponenziale di testi che si riferiscono a se stessi e non al mondo sarebbe nella sua visione un segno che il capitalismo ha eradicato la nostra capacità di sentirci parte della storia e di fare davvero la differenza. Kornbluh teorizza una versione ancora più estrema di questo fenomeno, che caratterizzerebbe la nostra epoca di iper postmodernismo, o capitalismo troppo tardo. Svuotati di qualsiasi concreta possibilità di azione, tutto quello che ci rimane siamo noi stessi, ed è solo nell’io che possiamo scavare alla ricerca di contenuti e di autenticità. La narrazione in prima persona non pervade solo la scrittura e il giornalismo, ma anche l’estetica del documentario che sempre più spesso sfugge dal suo genere per connotare anche film e serie tv e, ovviamente, i contenuti prodotti per i social media. L’io diventa una miniera da cui estrarre e su cui monetizzare mentre, allo stesso tempo, la ripetitività di questo tipo di contenuti annulla il nostro senso del sé. Questa produzione rapidissima di contenuti genera un flusso di comunicazione che non è immediato solo in senso temporale di rapidità, ma che è privo di filtri e dei passaggi interpretativi che sono peculiari della mediazione. Prima di adesso non abbiamo mai avuto accesso immediato e privo di restrizioni all’individualità di centinaia di migliaia di estranei, le cui testimonianze ci sarebbero necessariamente arrivate attraverso il lavoro di unə scrittorə, unə giornalista o un* intervistatorə. L’immediatezza autoreferenziale sta invece diventando il genere principale del nostro tempo, imponendo i propri schemi di comunicazione che ci fanno perdere qualsiasi contestualizzazione, riflessione e arricchimento. Ci basiamo sempre di più su video di due minuti, creati apposta per catturare la nostra attenzione, per formare la nostra visione del mondo e delle altre persone, ma che tipo di profondità può esistere in un contenuto così veloce, per quanto possa essere fatto bene?

C’è ovviamente una grandissima differenza tra un saggio scritto in prima persona e un video di TikTok, seppure si trovino entrambi sullo spettro dell’immediatezza ed entrambi vengano per questo motivo criticati da Kornbluh. Nella sua visione, possiamo sicuramente attaccare una problematica sistemica a partire dalla nostra esperienza individuale, ma se vogliamo che la nostra critica abbia un valore politico dobbiamo trovare un modo di appropriarci della terza persona come strumento per riprenderci la possibilità di parlare del mondo e non solo di noi stessɜ, perché solo la collettivizzazione e l’oggettivazione di un problema può portare ad avere qualsiasi tipo di risultato. Ma è proprio vero che tutti i contenuti prodotti in prima persona sono così immediati e autentici? È proprio vero che solamente una scrittura in terza persona può davvero permetterci di affermare la nostra posizione nel mondo e di parlare collettivamente invece che solo di noi stessɜ?

La scrittura in terza persona, proposta da Kornbluh come una possibile risposta a questo fenomeno, non è priva di complicazioni. La terza persona non è solo la forma per eccellenza di saggi, trattati e articoli giornalistici, ma anche di quasi tutti i grandi romanzi ottocenteschi. Una forma di narrazione perlopiù onnisciente che anela all’oggettività, come se l’autorǝ di un testo potesse annullare la propria visione del mondo, cultura e personalità in funzione dei suoi personaggi oppure delle idee e concetti su cui scrive. Non è un caso se questo tipo di narrazione non è andato in crisi solo per l’avvento dell’individualità postmodernista, ma è stato preso a picconate anche dai movimenti femministi e postcoloniali. Una visione del mondo ‘oggettiva’ e ‘neutrale’ è spesso tarata sui canoni dell’uomo bianco ed è pertanto, in realtà, fortemente di parte e soggettiva, ad esclusione di una moltitudine di soggettɜ.

In questo contesto, rivendicare la prima persona è un atto politico importantissimo per chi non l’ha mai avuta, per chi, come scrive Deborah Levy in The cost of living, è sempre stato considerato un personaggio secondario. [It had not occurred to him that she might not consider herself to be the minor character and him the major character].

Ho trovato particolarmente interessante in questo senso il gioco tra prima e terza persona in Middlemarch di George Eliot, pseudonimo della scrittrice Mary Ann Evans. Pubblicato nel 1871, Middlemarch sembra all’apparenza un classico grande romanzo ottocentesco incentrato sulle storie di un gruppo di personaggi della classe medioalta e dell’aristocrazia inglesi che risiedono nell’omonimo villaggio, intrecciando le loro vicende personali agli accadimenti politici del tempo. La narratrice è una terza persona onnisciente che spesso, però, non riesce a trattenersi dall’intervenire, rivendicando un proprio io diverso da quello dei suoi personaggi e rompendo il velo della finzione narrativa. Una sorta di ‘mediazione immediata’ in cui la prima persona viene utilizzata per cercare un contatto diretto con il lettore e darci l’opinione dell’autrice, non mediata dalle caratteristiche e dai pensieri dei suoi personaggi. Rivendicare la propria presenza è un modo in cui Eliot-Evans commenta, spesso sarcasticamente, sulle affermazioni misogine di alcuni dei suoi personaggi maschili.

Se da un lato il crollo di una presunta oggettività centrata sui parametri del maschio bianco non è affatto negativo, dall’altro è innegabile che il disagio contemporaneo che sentiamo nell’appropriarci della terza persona è strettamente connesso con la mancanza di solidità della nostra posizione nel mondo. Se ci sentiamo più instabili rispetto al passato è perché lo siamo: come scrive Kornbluh, la crescente obliterazione della sfera pubblica e la progressiva sparizione degli spazi di incontro e condivisione non commercializzati rende la nostra esistenza molto più solitaria. La privatizzazione e l’individualismo che ne risultano sono pericolosi perché ci portano a pensare di non avere un solido attaccamento al mondo, di poter parlare solo di noi stessi. Guardando anche alla precarietà delle nostre posizioni lavorative, come analizzato già nell’articolo di Slate (2015) citato all’inizio, la diffusione della prima persona potrebbe anche derivare dalle condizioni lavorative in cui vivono i sempre più sottopagati lavoratori del mondo culturale. In un momento storico in cui è più redditizio produrre contenuti virali basati sui video e sulle immagini, non c’è budget per pagare chi scrive saggi, non c’è tempo per fare quella ricerca approfondita e contemplativa che permetterebbe di scrivere un certo tipo di teoria che, in ogni caso, non sarebbe commercializzabile e che rimane chiusa nei circoli di settore e dell’accademia.

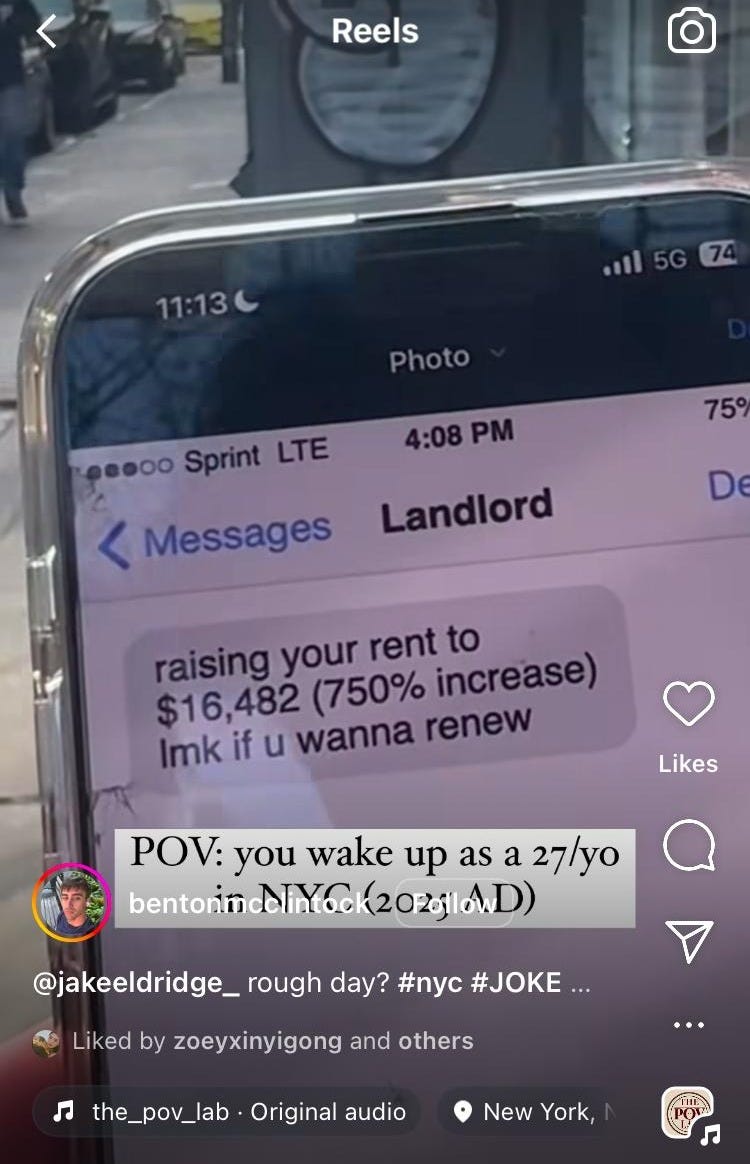

Negli ultimi giorni, la pagina explore di Instagram mi propone uno specifico trend di video a metà tra il serio, il faceto e la disperazione che riprende il genere ‘day in the life’, un giorno nella vita di chi sta girando il video, ma con uno svolgimento diverso. L’obiettivo non è raccontare nello specifico quello che ciascunǝ dellɜ autorɜ fa in una giornata con annessi prodotti utilizzati, ma commentare sulla specificità di vivere una giornata di febbraio 2025, con tutte le cose orribili e assurde che succedono nel nostro mondo. In uno di questi reel, un ragazzo si sveglia nel suo appartamento a New York e gli compare subito davanti un pos con il conto da pagare per vivere in una grande città commercializzata, mentre uscendo di casa si trova a scavalcare un senzatetto che dorme davanti al suo portone (interpretato da se stesso, come tutti i personaggi del video). Poco più avanti viene intervistato da un influencer di tiktok che gli fa domande per strada, cacciato da un ristorante troppo pieno e infine riceve un messaggio dal suo proprietario di casa che lo informa di un aumento esponenziale del suo affitto. In un altro di questi reel sul tema che mi è capitato di vedere, una ragazza cerca ossessivamente il proprio burrocacao in giro per casa mentre legge le ultime polemiche sull’esibizione di Kendrick Lamar al Super Bowl, intrecciate alle notizie sulle politiche di Trump e sulla disinformazione diffusa dai repubblicani dopo i recenti incidenti aerei negli Stati Uniti e in Canada - shit, I guess that’s where they are going with it. In un altro reel ancora, un gruppo di amiche si trova a bere qualcosa e fare due chiacchiere sulle proprie vite, ma inevitabilmente qualsiasi argomento si collega ad una più complessa problematica sistemica, dal cambiamento climatico, alla misoginia e le problematiche legate alla diffusione incontrollata dell’intelligenza artificiale, lasciandole senza leggerezza.

Mi sono talmente riconosciuta nei sentimenti e nei punti di vista di questi video che ho iniziato a riflettere su quali scene e avvenimenti avrei potuto includere io se ne avessi dovuto girare uno, prima di accorgermi che in realtà non sarebbe neppure necessario. Potrei scambiare Sanremo per il Super Bowl o Giorgia Meloni per Donald Trump e creare la mia narrazione, ma in questa tipologia di contenuti non è la prima persona ad essere la cosa più importante, bensì l’esperienza condivisa, al di là degli specifici dettagli, dello sgomento di fronte allo sfacelo dei nostri tempi e alla disgregazione del nostro mondo. In questa tipologia di contenuti ci troviamo di fronte ad un io utilizzato in maniera differente, ad una prima persona che si auto-media. L’io diventa un pretesto per commentare su problematiche sistemiche, un punto di partenza forse inevitabile, data la reputazione ormai problematica della narrazione in terza persona, un punto di contatto forse più efficace, vista la nostra necessità di trovare senso di appartenenza in storie in cui possiamo riconoscerci. Si inizia forse a vedere una sottile linea che unisce l’io al noi, la prima persona alla terza persona, la mediazione all’immediatezza.

Forse non è una scrittura più oggettiva che ci serve per staccarci dall’autoreferenzialità contemporanea e per riportare maggiore mediazione tra produzione del contenuto e consumazione dello stesso. Forse non è più possibile tornare indietro alla terza persona, ma dobbiamo ripartire dalle basi e immaginare un nuovo tipo di mediazione. Siamo strattonatɜ in tutte le direzioni da contenuti immediati, sia nella forma che nella rapidità con cui ci arrivano, proposti da algoritmi sofisticati ed elaborati apposta per tenerci incollatɜ davanti allo schermo. La nostra soglia dell’attenzione e capacità di concentrazione sono così distrutte che anche se siamo esaustɜ, anche se sappiamo che ci fa male, siamo troppo dipendenti e non riusciamo a staccarci e a smettere di consumare compulsivamente contenuti e notizie di ogni genere. Il messaggio che ci arriva da molti di questi è che essere ossessionati dalla nostra individualità sia la cosa più necessaria e giusta del mondo, dato che, appunto, abbiamo in fondo solo noi stessɜ. Il nostro senso di appartenenza al mondo, che dovrebbe nutrire ed essere nutrito da sentimenti collettivi, è talmente deformato che non siamo più attaccati a niente se non a noi stessɜ. Questa visione atomizzante del mondo tralascia l’importanza fondamentale delle relazioni e degli scambi con lɜ altrɜ, visti invece come impedimento al raggiungimento del proprio benessere personale, come invasorɜ contro cui costruire confini per fare come ci pare. Questa è la visione e il contesto con cui ci troviamo a salire le scale lentamente, senza saltare i gradini.

Kathy, by which I mean I, was getting married. Kathy, by which I mean I, had just got off a plane from New York. [Kathy, con cui intendo me, si stava per sposare. Kathy, con cui intendo me, era appena scesa da un aereo da New York]

L’incipit di Crudo di Olivia Laing è un punto di partenza interessante per esplorare nuove modalità di mediazione dell’io. Il romanzo è ambientato nel 2017, scritto in tempo reale da Laing nei giorni estivi in cui si è sposata - solo che la protagonista del romanzo non è la stessa Laing, ma è Kathy, una riappropriazione della figura di Kathy Acker, scrittrice queer americana morta nel 1997. Crudo esplora i confini esplosi di questa mediazione, cercando di fare i conti con un io che diventa terza persona senza esserlo davvero, trasponendo l’autonarrazione al di fuori del proprio ego per reimmaginarsi attraverso la vita di una persona sconosciuta e, allo stesso tempo, facendo i conti con il flusso di informazioni, notizie e immagini che scorre rapidissimo - immediato - come sottofondo continuo delle nostre vite.

La trasposizione dell’io di Laing in terza persona, rivelataci solo nelle prime righe, le permette di distaccarsi dal proprio ego e di raccontare in contemporanea la propria vita e la vita immaginata di una terza persona. Una sorta di empatia vissuta tramite la scrittura, un’interpretazione letterale di cosa possa voler dire metterci nei panni di qualcun’altrǝ e confondere i confini di quello che siamo. Forse non abbiamo necessariamente bisogno della terza persona per parlare di noi stessɜ, dellɜ altrɜ e del mondo e, forse, le storie singole hanno più chiaramente un risvolto collettivo di quanto sembrerebbe di primo acchito (un po’ come nei reels di Instagram di cui sopra). Storie collettive nella loro essenza, nel loro essere narrazioni sulla nostra esistenza nel mondo contemporaneo, non nei dettagli, che possono invece variare per rispecchiare le moltitudini di attitudini e di propensioni. Qualcosa di sottile e di collettivo che in qualche modo ci tiene legati, che va oltre l’autoreferenzialità del proprio ego.

Durante i miei primi anni di università ero terrorizzata dall’idea di non riuscire a trovare la mia voce, di essere solo una spugna con il cervello iperattivo, pronta ad assorbire contenuti dall’esterno ma incapace di produrre un’idea originale. Questa pressione di performare la nostra unicità e autenticità è strettamente connessa con l’ossessione contemporanea per il nostro ego, con l’idea che solo l’io abbia valore e che se non riusciamo ad essere qualcuno di unico allora non siamo niente.

Mi trovo adesso ad avere una visione totalmente opposta, per diversi motivi. Intanto ho capito che i confini di un’idea originale sono molto più frastagliati di quanto possa apparire a prima vista, che non esiste davvero nessuna idea totalmente originale dato che viviamo in un intreccio di scambi tra persone e concetti. Che un’idea rilevante è più importante di un’idea unica e originale, perché altre persone ci si possono riconoscere e sentire a casa. Spesso qualcosa di condiviso può avere più valore di qualcosa di unico.

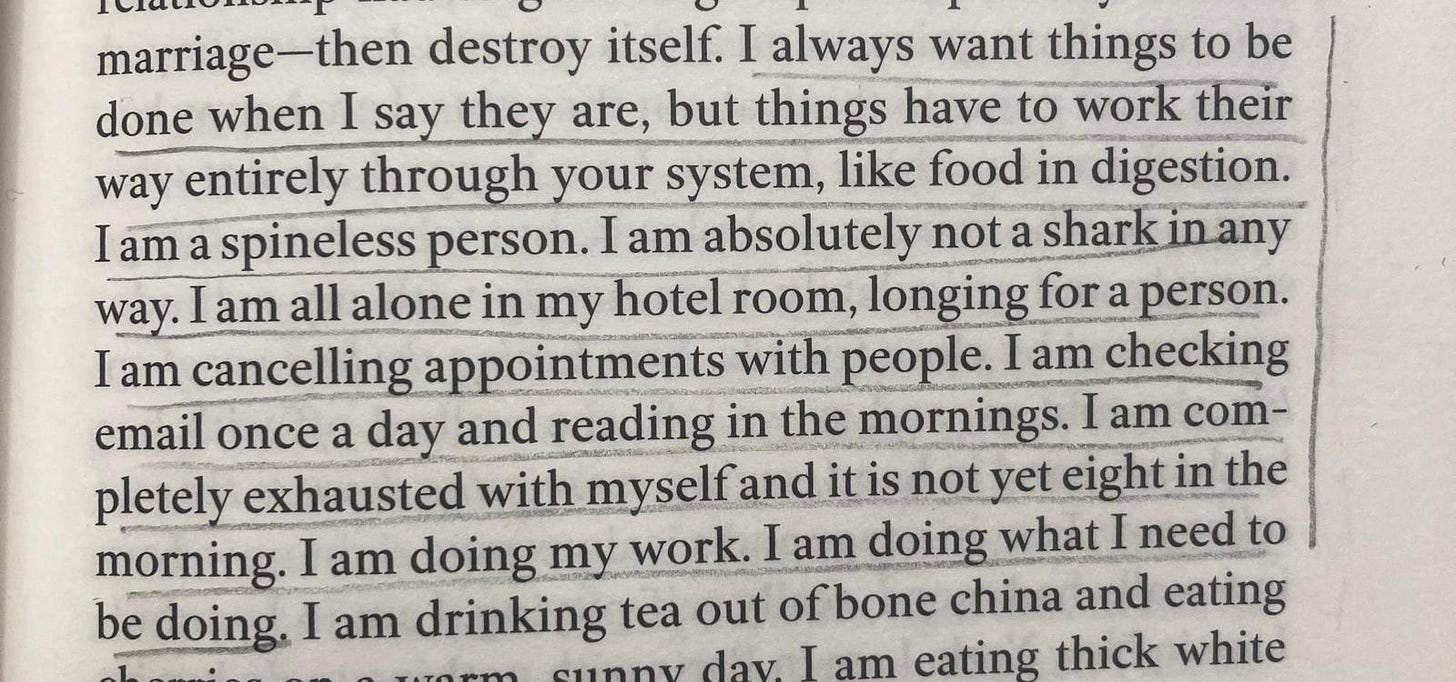

In Alphabetical Diaries, la scrittrice Sheila Heti fa un esperimento peculiare. Attingendo ai diari tenuti nell’arco degli ultimi dieci anni, Heti ha collezionato mezzo milione di parole che ha poi inserito in un file excel, ordinandole in ordine alfabetico. Con un processo di editing durato quasi altri dieci anni, ha ricostruito, unito, selezionato e raffinato fino ad arrivare a 60.000 parole organizzate in brevi frasi che, appunto, seguono l’ordine alfabetico considerando la prima lettera di ciascuna frase. Il capitolo della lettera ‘i’ è uno dei più consistenti del libro, perché contiene tutte le frasi che iniziano con ‘io’ (I).

Nelle frasi di Heti non vediamo solo cambi di umore e di prospettiva, ma tutte le sottili modalità in cui l’ego può vacillare. L’io è in costante, lento movimento fino a diventare tanto difficile da identificare nella sua specificità quanto universale: l’unicità e la singolarità della persona, in questo caso della stessa Heti, viene totalmente smontata e universalizzata - mediata - dalla forma dell’alfabeticità.

Se torniamo alla riflessione iniziale sulle differenti visioni del mondo e valori della prima e della terza persona, credo che paradossalmente la prima persona sia uno dei pochi strumenti che abbiamo per continuare a comunicare con persone che hanno idee diversissime dalle nostre, specialmente in quest’epoca di polarizzazione sempre più estrema. Ci troviamo nella situazione in cui, con parecchie persone che a volte fanno parte della nostra vita reale mentre altre volte rimangono dentro i nostri telefoni come presenza rumorosa (nonché di fianco a noi nei seggi elettorali), non possiamo parlare di politica perché non c’è più nessun punto di incontro o possibile mediazione, non possiamo parlare di verità perché i piani di realtà sono talmente sfalsati da farci sentire totalmente estraniati gli uni dagli altri, chiusi all’interno di bolle da cui, nell’immediatezza del ciclo di contenuto-reazione, non riusciamo più a vedere l’umanità degli altri. Solo le storie più intime e personali, le storie che ci rendono uguali e non unici, possono forse aiutarci a scoppiare queste bolle. Se non possiamo parlare di politica, forse possiamo parlare di quando qualcuno ci ha spezzato il cuore, oppure di quando abbiamo sofferto per la malattia di un nostro famigliare. Esperienze umane universalmente condivisibili e riflessioni che rilegheremmo normalmente alla prima persona più privata, sul nostro diario oppure parlandone con amici stretti. Credo che la potenza dei testi e dei contenuti prodotti in prima persona a metà tra diario, romanzo e saggio stia proprio nel modo in cui ci permettono di esistere al di fuori di noi stessi e di riflettere la nostra esperienza in quella degli altri. Di trovare una diversa modalità di mediazione. Di provare empatia per la vita di un’altra persona, leggendo delle sue esperienze private come se fossero le nostre, in una cornice che trascende l’io e si avvicina ad un’idea del collettivo.

Fotoromanzo

Corea del Sud, agosto 2024

Se avete imparato a conoscerci almeno un po’ sapete che interstizi ha una sua temporalità, spesso astratta e caotica. In questo numero siamo volute tornare all’estate per portarvi in un viaggio. Non troverete una lista di luoghi imperdibili o instagrammabili, né suggerimenti da “vera local” ma dei fotogrammi mentali ed emotivi, spesso legati a cibi o bevande, e ancora più spesso a persone incontrate e a frammenti di comunicazioni condivise.

❁ Heart Coffee House ❁

Il caldo a Seoul è ingestibile. Il sole aggredisce la pelle come tanti piccoli spilli e l’umidità opprimente fa colare il sudore a rivoli, acquoso, quasi inodore, proprio come dentro una sauna. Il quartiere sotto la collina di Namsan, con la famosa N Seoul Tower simbolo della città, è un labirinto di stradine tortuose e in salita, con edifici piccoli e colorati, cavi elettrici a vista e convenience store con i tavolini da picnic coperti di lattine di birra e bottigliette di golden barley tea. La nostra guest house si trova in cima ad una ripida salita, la porta sempre aperta rivela una cucina piccola e caotica e una scaletta cosparsa di scarpe degli ospiti e ciabatte di gomma. Ci fermiamo una mattina in una caffetteria proprio di fianco alla guest house. L’abbiamo notata dal primo giorno perché ha tanti vasi da fiori all’ingresso e le tendine di pizzo a coprire la vetrina, è piccola e intima, con gli arredi in legno. Il proprietario ci fa sedere al bancone e con una app vocale di traduzione ci racconta della tecnica coreana per la filtrazione del caffè. Per versare l’acqua calda sul caffè utilizza una piccola teiera di rame dal beccuccio lungo e sottile, per dirigere il getto direttamente verso il centro del filtro. Iniziamo con un decaffeinato particolarmente aromatico per aprire le papille gustative alle specialità che verranno dopo, un caffè lungo servito in tazze di porcellana e un caffè più ristretto, in tazzine di vetro con un doppiofondo in cui galleggiano piccole pepite d’oro. Come avremo modo di notare durante le tappe successive del viaggio, sia nelle città che nei villaggi più remoti il caffè è onnipresente e consumato dalla mattina fino a sera inoltrata, specialmente l’americano con ghiaccio - da moltə, forse superficialmente, assunto a simbolo del palli-palli, espressione coreana traducibile come ‘veloce, veloce!’, a rappresentare una cultura accelerata e sempre di corsa. Il proprietario della piccola caffetteria di Seoul ci racconta invece della sua personale scoperta del caffè negli anni Settanta, quando aveva 26 anni, e ci mostra una foto sul suo cellulare: in un rifugio di montagna al Seorak National Park tiene in mano sorridendo un macinino da caffè di ferro; in primo piano, una latta rossa di caffè, un filtro e una caraffa di vetro. Da quel momento, non ha mai smesso di macinare e filtrare caffè.

Seoul, quartiere Namsan: https://maps.app.goo.gl/4vBibWixbqkQUZYA7?g_st=iw

❁ Villaggio fantasma ❁

C’è una strana atmosfera nei luoghi che hanno vissuto tempi migliori, come il villaggio alle pendici del monte Seorak. Arriviamo aspettandoci una località di montagna piena di turisti, troviamo invece una certa desolazione attorno alla strada statale fin troppo larga che costeggia il fiume, enormi parcheggi deserti, edifici di grandi hotel completamente abbandonati e cadenti. Tre ristoranti, un convenience store e la bottega di un’anziana signora rimangono aperti vicino alla fermata dell’autobus sulla strada principale ma basta girare l’angolo per trovare una piazza desolata con locali e negozi sbarrati, un cerchio di piante da orto che crescono in grandi contenitori di polistirolo come unico segnale che qualche abitante del luogo se ne prende ancora cura. Ci sediamo a cenare in uno dei tre ristoranti aperti, con l’insegna verde e tavolini da picnic lungo il marciapiedi, apparecchiate con fogli di plastica trasparente. Ordiniamo un pancake di patate e un bibimbap con verdure selvatiche di montagna, che ci vengono serviti accompagnati dagli antipasti tradizionali coreani: kimchi, ravanelli e daikon fermentati, alghe con olio di sesamo, verdure e germogli di soia in salsa piccante, zuppetta fredda di cetrioli e alghe e tanto altro. Notiamo che il cameriere ci osserva dalla finestra dentro il locale, torna ad indicarci a gesti le ciotole di riso, agita le mani, ma non capiamo bene la prima volta e lui si premura di tornare una seconda volta: dobbiamo mangiare tutto nel modo corretto. Solo il pancake va pucciato nella salsa di soia dolce, il riso va interamente versato nella ciotola del bibimbap e gli ingredienti mescolati vigorosamente, fino a far rompere l’uovo fritto. La mattina dopo, prima di camminare fino in cima al monte Seorak, facciamo colazione alla nostra guest house con caffè nero, uova sode e patate bollite che l’anziana proprietaria distribuisce sorridendo agli ospiti da un paniere di legno. Copiamo gli altri: le mangiamo a morsi senza condimento, un morso di patata, un morso di uovo sodo e un sorso di caffè.

Seorak-dong: https://maps.app.goo.gl/AncsAUUDX39B8NRs9?g_st=iw

❁ Sigarette al caffè ❁

Ci fermiamo ad Andong per spezzare il viaggio verso sud e per visitare il poco distante villaggio tradizionale di Hahoe. Usciamo presto per cena perché i ristoranti chiudono alle 20.30 e dobbiamo trovarne uno che non serva solo carne. Capitiamo bene: un vecchio ristorante gestito da moglie e marito con poche specialità di noodles. Ne ordiniamo una porzione in zuppa con brodo di soia e alghe e una con la black bean sauce, una salsa nera di soia fermentata. Ordiniamo anche ravioli, birra e soju, la grappa coreana che ancora non abbiamo provato e che ci viene portata con piccoli bicchierini da shot.

Dopo cena, pieni da scoppiare (soprattutto il mio compagno che, a gesti e risate, è stato invitato/obbligato a non lasciare avanzi dal proprietario del ristorante) passeggiamo per i marciapiedi costeggiati da piante da orto che crescono ovunque e da peperoncini e pesce lasciati ad essiccare, decidendo poi di fermarci in un pub per l’ultima birra. Il locale è buio e affollato, serve birre artigianali locali, snack salati e pollo fritto. Abbiamo quasi finito di bere le nostre birre quando, dal tavolo vicino al nostro, un signore ci porta sorridendo due bicchierini di carta con tre tortillas ciascuno; non facciamo in tempo a ringraziare, imbarazzati, che torna con una tortilla per mano, stavolta pucciata nella salsa di formaggio. Ringraziamo ancora, con un mezzo inchino, e salutiamo per andare via, ma il nostro amico ci segue fuori. Nel poco inglese che possiamo condividere ci chiede da dove veniamo, quanti anni abbiamo e se siamo sposati (domande che, capiremo presto, per i coreani sono meno intime e più routinarie di quanto sembrino). Ci offre le sue sigarette, lunghe e sottili, indica il filtro per farci capire che sono aromatizzate all’espresso. “Good cigarettes in Korea”, ci dice annuendo e aspirando una boccata al caffè.

Andong-si: https://maps.app.goo.gl/8T3LKzQZKvpZ95x57?g_st=iw

(non è la location precisa del ristorante, che non ho segnato, ma questa strada e le altre attorno sono molto carine e piene di ristoranti)

❁ Mele verdi ❁

Il tassista scuote la testa e ci dice qualcosa in coreano. Non ci capiamo. Gli stiamo mostrando dove vogliamo essere portati sulla mappa, un villaggio un po’ fuori città dove abbiamo capito che inizia un sentiero su per la montagna di Namsan, nel Gyeongju National Park. Alla fine, con l’aiuto di una signora fermata per strada, riusciamo a convincerlo ad impostare la destinazione e partiamo superando gli enormi tumuli verdi delle tombe Silla, case, risaie e campi da calcio. Convinciamo il tassista che ci ha portati nel posto giusto - sembra molto restio ad abbandonarci lontano dalla città - e troviamo davvero l’inizio del sentiero. Negli zaini abbiamo acqua e qualche snack da convenience store: il programma è di fare una piccola camminata e capire come tornare indietro. Saliamo nel bosco fino ad un grande Buddha scolpito nella roccia. C’è una piattaforma da meditazione in legno, un piccolo tempio e alcune case, parte di una comunità buddista di monaci (ne abbiamo incontrati diversi lungo il cammino). Ci fermiamo a contemplare il luogo prima di proseguire alla pagoda in cima al monte e arrivano altri camminatori. Un signore loquace ci sorride e inizia a parlare, una cascata di suoni che non comprendiamo e di fronte ai quali possiamo solo scuotere la testa - sorry, we don’t speak Korean, no Korean. Senza strumenti di comunicazione verbale, continua a sorriderci e poi tira fuori dalla borsa due grandi mele verdi che ci offre con entrambe le mani. La sua gentilezza ci disarma ma rifiutare non è un’opzione, ringraziamo con un inchino e una delle poche parole coreane che abbiamo imparato (Kamsahamnida!). Poco dopo, incontriamo un ragazzo che si offre di portarci a visitare i sentieri più belli della montagna: passiamo circa tre ore a camminare con lui tra boschi, un laghetto, pagode di pietra e Buddha scolpiti nella roccia. Un trekking bellissimo ma impegnativo, specialmente perché non siamo attrezzati per la giornata, ma certe occasioni non si possono perdere. Le mele sono acidule e succose, una risorsa croccante e inaspettata.

Se volete anche voi sbalordire un tassista di Gyeongju, qui è dove parte il sentiero (vicino ad un’ottima caffetteria): https://maps.app.goo.gl/9QpVPr3hoBY1c5vt6?g_st=iw

❁ Survivors’ flower ❁

Il sentiero si snoda tra boschetti e viste mozzafiato su scogliere a strapiombo sul mare. Fa molto caldo e i contorni dei grattacieli in lontananza appaiono sfocati. Stiamo camminando in direzione di Gwangalli beach, una delle spiagge principali di Busan, costeggiata da hotel, ristoranti e grattacieli; di fronte alla spiaggia, un grande ponte a più campate incanala il traffico urbano. Sulla spiaggia è possibile affittare gli ombrelloni ma, come abbiamo scoperto la sera prima, è vietato fare il bagno dopo le 18.00, quando i bagnini terminano il loro turno di lavoro. La sera il lungomare si anima con fuochi d’artificio e artisti di strada, i grattacieli sono illuminati con vari colori e il traffico intasa la strada costiera. Abbiamo comprato in un sacchetto di carta dei dolcetti a forma di pesce con tre ripieni caldi e cremosi: fagioli rossi, patate dolci e crema pasticcera. Adesso stiamo tornando di giorno verso la spiaggia per riuscire a fare il bagno, ma arriveremo dopo un trekking costiero molto suggestivo nel parco marino della città. Mentre procediamo notiamo una coppia davanti a noi che si ferma di frequente a raccogliere qualcosa. Ci avviciniamo con curiosità, sono piccoli frutti neri, grandi poco più di un mirtillo, che crescono su arbusti. La ragazza ci mostra sorridendo come pelarli, dentro assomigliano a fichi in miniatura, gentilmente raccoglie i frutti più maturi e ce li offre. La barriera linguistica non ci aiuta, ma intuiamo che si tratta di una specie di fichi selvatici - Survivors’ flowers, ci dice il ragazzo.

Un bellissimo trekking urbano ma non proprio da fare a Busan: https://maps.app.goo.gl/pYEhaerQkwLyDDBZ6?g_st=iw

❁ Veteran ❁

Il nostro ristorante preferito, probabilmente di tutto il viaggio, è senza pretese. Si trova nel centro storico di Jeonju, sui bordi del quartiere di case tradizionali coreane meglio conservato di tutta la nazione, poco distante dal palazzo e luogo sacro più importante per l’antica dinastia Joseon. Dalla strada principale si entra direttamente sulla cucina, dove signore anziane si affaccendano attorno a pentoloni di brodo bollente con sgargianti grembiuli di gomma rosa. La più vicina alla porta indica di proseguire per uno stretto corridoio in cui sono impilati cartoni pieni di uova fino ad una grande sala con tavoli di laminato, illuminazione al neon e aria condizionata fin troppo gelida. Acqua e antipasti sono self service, due semplici opzioni di kimchi e dongchimi (un fermento con ravanello gigante coreano), i più deliziosi che abbiamo assaggiato durante venti giorni di viaggio. Il menu comprende quattro variazioni di noodles, due caldi e due freddi, e tre variazioni di ravioli. La specialità della casa è una grande ciotola fumante di kalguksu, una zuppa di noodles fatti in casa in questo caso con un brodo vegetale aromatizzato con semi di perilla tostati, uovo sbattuto, peperoncino piccante e alghe secche. L’altro preferito sono i ravioli (mandu) di kimchi, aciduli, piccanti ma perfettamente bilanciati. Il cibo è così buono che torniamo tre volte al ristorante, compreso il giorno prima di lasciare la Corea, per colazione. Quella sera dormiamo sull’isola di Incheon, vicino all’aeroporto, dato che il nostro volo è al mattino, e la cittadina in cui alloggiamo non sembra riservare troppe sorprese culinarie. I palazzi sono pieni di neon e luci che pubblicizzano diversi business nei vari piani: pub, caffetterie, karaoke, ristoranti di fast food, korean barbeque e casinò. Ceniamo con una discutibile fetta di pizza e una seppia semisecca ai ferri (tipico snack dei pub coreani), decisamente poco soddisfacente, ma poco importa perché nient’altro potrebbe reggere il confronto con il cibo di Veteran.

Veteran Kalguksu, Jeonju: https://maps.app.goo.gl/BAdto9McNfA5qFXo9?g_st=iw

❁ nota ❁ questo mini fotoromanzo culinario è tratto da un semplice vacanza estiva e non ha pretese di conoscenza su una nazione, come tutte, estremamente complessa.

Tra le letture consigliate per capire meglio la storia, la cultura e la società coreane, è imperdibile Pachinko di Min Jin Lee. Ho amato molto anche Whale di Myeong-kwan Cheon. Interessante anche la raccolta di saggi e articoli pubblicata da Iperborea per la collana The Passenger.

Per una pelle brillante come quella dei coreani (è davvero così, hanno tutt3 una pelle pazzesca) si consiglia tanto kimchi, idratazione, ancora idratazione e crema solare. Le mie ultime ossessioni per una pelle di vetro comprendono il siero Time Revolution di Missha a base di attivi fermentati, le creme idratanti Aqua Squalane Mosturising Cream di S.Nature (più leggera) e Dermoisture Barrier Intense Cream di Dr.G (più ricca) , e per finire con lo step più importante di qualunque routine, la crema solare Red Blemish Soothing Up Sun di Dr.G.

** tutti i link sono di cortesia e non affiliati **

Ciliegie

i nostri pick culturali

🍒 Podcast 🍒

Las hijas de Felipe, un podcast in spagnolo su gossip e intrighi nell’epoca Barcoca o, come scrivono nella descrizione le autrici stesse, sul bling bling del XVI e XVII secolo. Streghe, suore, diavoli, Inquisizione, e molto altro.

🍒 Letture 🍒

Un romanzo: per restare con la prima persona + genere non meglio precisato, la trilogia “dell’autobiografia in movimento” di Deborah Levy (Cose che non voglio sapere; Il costo della vita; e Bene immobile) compone una meditazione eccezionale sulla vita, l’essere donna e madre, la scrittura e l’uso della propria voce.

Un saggio: Il giardino contro il tempo. Alla ricerca di un paradiso comune di Olivia Laing è un libro sulla cura verso il proprio giardino e verso il mondo e sul tempo ciclico in contrasto con il tempo lineare. Attraverso la storia della creazione del suo giardino, Laing ci parla dei nostri tempi attraversando luoghi, storie, giardini e piante.

Un classico: The Carrier Bag Theory of Fiction di Ursula K. Le Guin, finalmente ristampato da cosmogenesis in una piccola deliziosa edizione con introduzione di Donna Haraway e illustrazioni di Lee Bul, è un saggio tanto breve quanto trasformativo (ENG only). E se a renderci umani non fossero le storie eroiche e l’invenzione di oggetti appuntiti e taglienti, quanto invece quella di contenitori che possano raccoglier(ci)?

Un articolo: Francesca Masturzo sulla scomparsa del silenzio, una riflessione di Jonathan Bazzi sulle insidie della solitudine auto-imposta e una storia su retinolo e carcere.

Misc: Una piccola divagazione di Priscilla De Pace nella sua Una goccia partendo dal fenomeno del meal prepping e un approfondimento di Jstor sull’utilizzo dello scherzo come mezzo di naturalizzazione dell’odio. E auguri Matilda! <3

🍒 Musica 🍒

L’inizio del 2025 è stato sicuramente scandito da Bad Bunny, che ci ha portato un po’ di estate e di anti-imperialismo nel bel mezzo dell’inverno. Tra le nuove uscite, l’ultimo disco di Joan Thiele che oltre aver portato del grande stile, continua a farci navigare in atmosfere eteree e setose. Per qualche extra vibe, una playlist di Little Simz e i Seba Kaapstad. Infine, una “playlist della spesa” a tema anno del Serpente di Legno realizzata da Giulia e, per i giorni difficili, Snoopy.

🍒 Film 🍒

Anora – definita da Rivista Studio una Cenerentola brat è il grande vincitore degli Oscar di quest’anno e racconta la storia di una giovane sex worker di New York che inizia una relazione con il figlio di un ricco oligarca russo. Diretto da Sean Baker, noto maestro del cinema indipendente, il film ha vinto i premi per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale e il miglior montaggio. Baker, che è anche autore e montatore del film, è diventato la seconda persona nella storia a vincere quattro premi Oscar per lo stesso film, dopo Bong Joon-ho con Parasite nel 2020. Forse nessuno di questi è un buon motivo di vedere questo film ma dovreste vederlo perché è proprio un bel film.

A proposito di Bong Joon-ho, è tornato nelle sale con Mickey 17. Il film, che vede Robert Pattinson nei panni del protagonista, racconta la storia di un uomo che si unisce a un programma spaziale guidato dal politico con manie di grandezza Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), una via di mezzo tra Donald Trump e Elon Musk. Il film esplora temi di resistenza e lotta contro l’inevitabile, intrecciandoli ad una critica sociale di grande attualità. Ma ciò che emerge con forza è anche l'esplorazione dell'amore nelle sue sfumature più complesse, dove la fiducia e l'accettazione della completezza di un altro essere umano, con tutte le sue contraddizioni e imperfezioni, sono il fondamento di un legame profondo. L'amore in Mickey 17 non è trattato come un concetto lineare o banale, ma qualcosa di fluido, che evolve, un linguaggio proprio che sfugge agli schemi convenzionali, riservato a chi è disposto a conoscere e ad abbracciare la totalità dell'altro. È un amore che si esprime nella capacità di accettare l’altro per ciò che è, nella sua bellezza e nelle sue debolezze. Nota importante: è da guardare obbligatoriamente in lingua originale per apprezzare appieno la bravura e la trasformazione di Robert Pattinson (che ormai è lontano dal ruolo di Edward Cullen, interpretato in un periodo di scarsa esperienza nella recitazione cinematografica). Inoltre, come sottolinea Attilio Palmieri nel commentare il film sul suo profilo instagram, solo guardando in lingua originale si possono cogliere giochi di parole come quello, verso la fine del film,in cui Yifa (Toni Collette) si lamenta che il protagonista starebbe negoziando per conto della "mankind", per poi correggersi in "humankind". Un piccolo dettaglio che, insieme ai toni satirici e a volte demenziali, arricchisce la profondità del film.

Triste Film Festival 2025 – Il 14 e 15 marzo si terrà a Bologna la terza edizione del Triste Film Festival, il festival più malinconico d’Italia, quest’anno dedicato al tema dell’autosabotaggio. L'evento si svolgerà a Bologna il 14 e 15 marzo al Centro Sociale della Pace (via del Pratello 53) e il 16 marzo al Cinema Odeon (via Mascarella 3) per una proiezione speciale. I film in programma esploreranno storie di personaggi che si scontrano con se stessi, tra indecisioni e ostacoli che sembrano impedir loro di raggiungere la felicità. Un’edizione imperdibile per gli amanti del cinema e dei temi legati all’autosabotaggio.

È disponibile anche quest’anno la selezione malinconica curata dal Triste Film Festival su MUBI con 30 giorni gratuiti per guardare una serie di film selezionati (da usare quindi anche come inspo per i già abbonati a mubi)

🍒 L’Internet 🍒

833,059 persone su uno stesso Google Doc, sogno bagnato o incubo? [via @valentinatanni]

Da Link Molto Belli, The closer to the train station, the worse the kebab e servizio pubblico.

Un progetto fotografico (e non) molto bello su Il Manifesto.

Un cookbook per la Palestina libera?

Parole bannate e ipernormalizzazione. Un reset. Music is my therapy ma non tipo le grafiche cringe. Fiorelli belli.

*********************************************************

Noi siamo arrivate alla fine di questo ventesimo numero di Interstizi.

Grazie per essere arrivatə fin qui, per averci letto, per averci dedicato del tempo.

Interstizi è in fase di sperimentazione permanente quindi se avete suggerimenti, feedback o volete semplicemente condividere con noi cosa vi passa per la testa potete rispondere a questa mail, seguirci su Instagram o scriverci a interstizinewsletter@gmail.com - se invece sei qui per sbaglio ma vuoi saperne di più puoi iscriverti qui

Interstizi è un progetto a cura di Fabiola Fiocco e Giulia Pistone.

Ho così tanti commenti da fare su questa puntata che aiuto mi perderò qualcosa!!

Quindi parto dal fondo e scorro verso l'alto: Mickey 17 devo ancora vederlo, ma per me è Cedric Diggory non Edward E NON CHIEDERò SCUSA; Snoopy 🥹🥹🥹🥹🥹🥹 The Carrier Bag Theory of Fiction subito acquistato e ora mi leggo La scomparsa del silenzio; angolo beauty incredibile e angolo foto delle vacanze davvero.. ehm.... gustoso! :D Anna Kornbluh l'ho messa nei da leggere e complimenti per la riflessione su prima persona/terza persona/forse servono nuove mediazioni per raccontare la realtà! vi rileggo poi con calma (: E grazie!!