#17

non si può più dire niente

Benvenutə al diciassettesimo numero di Interstizi,

una newsletter occasionale che nasce dal bisogno di mettersi insieme, di condividere riflessioni e pensieri fuori da uno spazio predefinito. Una piattaforma informale di confronto e di ricerca su arte, cultura pop e attualità che speriamo possa aprirsi nel tempo a tanti punti di vista e modalità espressive diverse. Uno spazio fisico e mentale per germogliare, condividere quello che ci sta a cuore, raccontare e raccontarsi, trovare la propria voce ma anche lanciarsi in qualche sano rant.

In questo numero ci buttiamo in un lunghissimo rant sul perché la cancel culture ci sta facendo male da tutte le parti, vi raccontiamo del lavoro di un’artista che ci piace tanto e del lavoro che abbiamo fatto insieme (e che è ancora in mostra a Bologna fino al 2 Marzo) e vi lasciamo qualche ciliegia mentre fuori sembra già primavera (ahia).

Buona lettura! 🌿

Fabiola & Giulia

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

ITALIAN ARTS UNITED FOR PALESTINE: Lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina e i pad di No Justice No Peace Italia

Sappiamo che sull’Instagraml di Interstizi non abbiamo condiviso nulla riguardo ciò che sta succedendo a Gaza. Questo non è per mancanza di volontà nè perchè non vediamo o non supportiamo le campagne per il cessate il fuoco e per la liberazione della Palestina. Sono tutte cose che abbiamo rilanciato sui nostri profili personali e per cui abbiamo firmato petizioni, fatto donazioni, scritto lettere e siamo scese in piazza. Purtroppo continuiamo a non saper usare il nostro profilo nel modo giusto e reattivo che servirebbe. Ci sembra però importante riaffermare la nostra posizione e condividere una delle lettere pubblicate in questi mesi.

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Panorama

Piangere sulla cancel culture versata

Come si capisce dagli articoli pubblicati finora su Interstizi, passo tanto tempo su internet. Spesso è un utilizzo passivo del mezzo, ma molto più spesso è un consumo attento e ossessivo, che segue i discorsi o drama del giorno, cercando di seguirne le dinamiche e interrogandomi su cause ed evoluzioni. Conosco bene le polemiche che ciclicamente occupano i feed Twitter (RIP) e simili: chi deve pagare la cena? mangiare mandarini in luoghi pubblici si/no? ma la triennale e la magistrale sono da considerare una o due lauree? non farsi i peli è un mezzo di rivendicazione o puro esibizionismo? In mezzo a questo mare di controversie inutili ma sempreverdi, a farmi nascere più interrogativi è però quella del politicamente corretto. Una battaglia trasversale, un tema che fa uscire le posizioni più inaspettate e sorprendenti, che unisce intellettuali di destra e di sinistra e che riesce ad andare avanti per giorni senza mai cogliere davvero il punto. O almeno così la vedo io. O non si può più dire niente?

Il politicamente corretto è strettamente collegato alla cancel culture, ovvero la cultura del cancellare personaggi pubblici (e non) nel momento in cui fanno o dicono qualcosa che viene considerato sbagliato da un gruppo di persone. L’oggetto dalla cancellazione può essere tanto un’affermazione o azione attuale, quanto ripescata dal passato: non di rado le controversie nascono attorno a screenshot di tweet, citazioni o brandelli di interviste che possono risalire anche a 5 o 10 anni prima. Il processo di cancellazione consiste paradossalmente in una iperproduzione di post, video, meme o altre tipologie di contenuti da parte di migliaia di utent3 indignat3 contro questa persona, e nel proliferare di commenti sotto ai suoi post o ad articoli, interviste e collaborazioni. Il risultato è una gogna mediatica in cui la persona oggetto di cancellazione viene pubblicamente messa a tacere, boicottata e ostracizzata. Non voglio minimizzare l’impatto che questo può avere sul benessere psicofisico di una persona - e non è raro che questo tipo di processi pubblici sfocino in minacce di violenza o addirittura di morte - ma mi interessa fare una riflessione che vada oltre i due poli attaccante - attaccato.

La cancel culture ha una storia relativamente recente. Il termine nasce attorno al 2013 nel black Twitter, ovvero la comunità di utenti neri, soprattutto Afro-americani, che utilizzano la piattaforma, ma esplode in popolarità durante il movimento #metoo nel 2017. Il fenomeno nasce quindi come pratica politica legata al cosiddetto call-out: un richiamo generalmente pubblico volto a denunciare o segnalare comportamenti sessisti, abilisti, razzisti, ecc., in cui essere un gruppo dà la forza di esporsi e parlare. Sia durante il me too che durante le denunce di episodi razzisti da parte della Black community, persone comuni e celebrità si sono fatte forza a vicenda nel denunciare i comportamenti di personaggi molto più potenti di loro. Un esempio consiste proprio nelle denunce contro le violenze e gli abusi sessuali dell’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, che hanno dato origine al movimento me too. Se questi episodi hanno effettivamente portato alla cancellazione di personaggi pubblici, marchi e aziende, si è trattato di un fenomeno basato sulla denuncia e su una cultura della conseguenza alle proprie azioni, sia in ambito pubblico che in ambito giuridico. I primi articoli di analisi del fenomeno iniziano ad apparire nei media tradizionali già nel 2019, ma è durante la pandemia, nel momento in cui la vita pubblica e privata delle persone si riversa online, che il dibattito sulla cancel culture esplode. Nel 2020, la giornalista Ligaya Mishan scrive sul New York Times che “chi abbraccia l’idea (oltre che il linguaggio) della cancellazione non è semplicemente alla ricerca di pubbliche scuse e ritrattazioni, anche se non è sempre chiaro se l’obiettivo sia quello di dare giustizia a singoli episodi di ingiustizia, oppure di mettere in discussione un più ampio squilibrio di poteri.”

Se siete statɜ su internet tra il 2020 e il 2021 ricorderete forse anche voi quei tempi: ogni giorno su Twitter e TikTok era una nuova battaglia contro personaggi più o meno famosi accusati (a volte ingiustamente, spesso con cognizione di causa) di razzismo, sessismo, abilismo, classismo ecc. Una tempesta di post e interazioni che ha attirato l’attenzione dei media e della politica mainstream, iniziando dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha reso la lotta alla cancel culture parte del suo obiettivo politico per proteggere la libertà di parola dal fuoco delle nuove generazioni pronte ad incendiarsi “per un nonnulla”. La battaglia di Trump esplode quando, nel gennaio 2021, viene bannato da Twitter per diversi tweet da lui pubblicati in cui incitava all’odio e spargeva disinformazione, in seguito all’attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio. Se Trump ha risposto creando il proprio social media, narcisisticamente chiamato Truth, dopo la trasformazione di Twitter in X da parte di Elon Musk la piattaforma è diventata un fertile terreno per la disinformazione e la violenza, dal momento che i contenuti pubblicati vengono moderati in piccolissima parte proprio per garantire una fantomatica libertà di espressione.

Negli Stati Uniti la destra utilizza il termine woke, traducibile letteralmente come ‘sveglio’, per definire chi si fa promotorǝ di istanze progressiste, rivendicano i giusti pronomi, la propria identità di genere oppure la propria appartenenza etnico-culturale. Il termine viene generalmente utilizzato con intenti denigratori, volendo negare la concretezza delle istanze portate avanti e infantilizzare i propri interlocutorɜ. È curioso come i trumpiani (ma non solo) sentano la necessità di rivendicare il proprio diritto alla libertà di espressione contro i woke perché non si può più dire niente senza che nessuno si offenda, volendo allo stesso tempo utilizzare questa libertà di parola per offendere o denigrare. L’arroganza di evitare le conseguenze delle proprie parole e della proprie azioni è un tratto tipico dei suprematisti bianchi di destra, che rimpiangono i cari vecchi tempi in cui qualsiasi affermazione razzista, misogina, omofoba o abilista sarebbe rimasta totalmente impunita. Queste persone, ovviamente, sono le prime a voler silenziare qualsiasi ideologia progressista o protesta con cui si trovano in disaccordo, con buona pace della libertà di parola.

Come ricostruito molto bene in questo articolo di Mi Riconosci?, in Italia la cancel culture non si è sedimentata all’interno di movimenti e collettivi sociali (come è accaduto invece negli Stati Uniti) ma è stata importata e fatta propria da intellettuali, politici e in generale persone di potere e di spicco. Priva di una coscienza collettiva e di un sostrato politico e culturale che sostenesse lo sviluppo di questa pratica come strumento di rivendicazione (e non di attacco), la cancel culture è diventata parte del vocabolario giornalistico e culturale, venendo utilizzata in modo trasversale per aizzare polemiche volte ad aumentare visualizzazioni e fuochi di paglia ai limiti dell’assurdo (come il caso della petizione del 2022 contro l’uso dello schwa, Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra ricordato nell’articolo). Il ‘problema’ della cancel culture è così sentito che il 30 novembre 2023 il ministro Matteo Salvini ha annunciato su X l’approvazione di una proposta presentata dalla Lega in cui si chiederebbe al Ministero della Cultura di adottare provvedimenti volti a conservare “l’autenticità storica di libri, film e canzoni anche nella loro versione originale. Un atto dovuto per tutelare e tramandare i nostri patrimoni artistici e culturali, salvandoli dalla pericolosa deriva di chi vorrebbe cancellarli per riscrivere la storia a proprio piacimento.” Come precedentemente evidenziato, non è un caso che queste rivendicazioni arrivino da un partito di destra, i cui esponenti utilizzano lo spettro della cancel culture per posizionarsi nel dibattito pubblico come vittime di censura mentre mettono violentemente a tacere qualsiasi opinione diversa dalla loro da ogni salotto televisivo, giornale e banco politico.

Tuttavia, se da una parte il politicamente corretto viene utilizzato da gruppi e partiti conservatori per riaffermare i valori tradizionali™️ ed impedire ogni forma di progresso sociale e civile, dall’altra anche all’interno dei circoli più progressisti la cancel culture diventa un’arma controproducente quando non pericolosa. Soprattutto online si è fatta strada una forma di attivismo censoria e aggressiva che mette al bando chiunque nella vita abbia detto una cosa problematica, sbagliata, ingiusta. Non c’è redenzione, non c’è crescita, non c’è percorso di auto-consapevolezza che tenga contro una minuziosa ricerca tra vecchi post e foto in cui molto probabilmente avremo scritto o fatto qualcosa di sbagliato. Come abbiamo visto, i call-out sono uno strumento significativo all’interno dell’attivismo perché danno la possibilità di articolare e portare alla luce problematiche importanti, offrendo altri punti di vista rispetto ad un tema o ad un automatismo che sembra innocuo ma che non lo è. Tuttavia, quando il call out diventa uno strumento di attacco fine a se stesso, perde il suo valore politico per aggiungersi al frastuono di notizie e opinioni. Inoltre, questa modalità di discussione ha fatto in modo che anche all’interno di circoli intellettuali liberali si facesse strada una notevole insofferenza verso le istanze portate avanti da soggettività non-conformi e/o marginalizzate, riducendo posizioni e processi culturalmente e politicamente complessi a mere scelte di stile o forma. Un’intervista dopo l’altra scrittorɜ, artistɜ, personaggi della cultura e della politica ‘di sinistra’ hanno dichiarato con veemenza la loro lontananza dal politicamente corretto, spesso con l’aggiunta di strazianti racconti di come ad un certo punto della loro vita hanno realizzato che il loro badge da verointellettuale™ non li avrebbe protettɜ dal bisogno di continuare ad interrogarsi e mettersi in discussione. Opere e racconti che affrontano momenti difficili o questioni scomode vengono banalizzati e ridotti ad espressioni di irriverenza e trasgressione, rendendo quasi impossibile affrontare i temi trattati fuori dai limiti di questo discorso. Il titolo di una recente intervista al fumettista Gipi pubblicata su Lucy recita così: “Stacy”: un sogno politicamente scorretto. Dalla conversazione emergono diverse delle questioni su cui stiamo riflettendo, dalla difficoltà a rapportarsi con i propri sbagli in modo critico e propositivo al grado di violenza che può raggiungere un call out pubblico, così come il bisogno di affermarsi continuamente come ‘scomodo’ per riuscire a ridefinire e rafforzare la propria identità professionale. Viene però spontaneo chiedersi, è tutto qui? Invece di affrontare i temi difficili che caratterizzano la storia, come il male, l’istinto umano, la scissione tra realtà e l’inconscio, l’autodeterminazione e la responsabilità, Stacy diventa una semplice celebrazione del politicamente scorretto, fine a se stesso. Lontano da ogni complessità, sfumatura o catarsi. La libertà di espressione diventa dunque un campo in cui convergono persone apparentemente lontane, ma unite dall’urgenza di proteggere e rivendicare una posizione di supremazia politica e culturale.

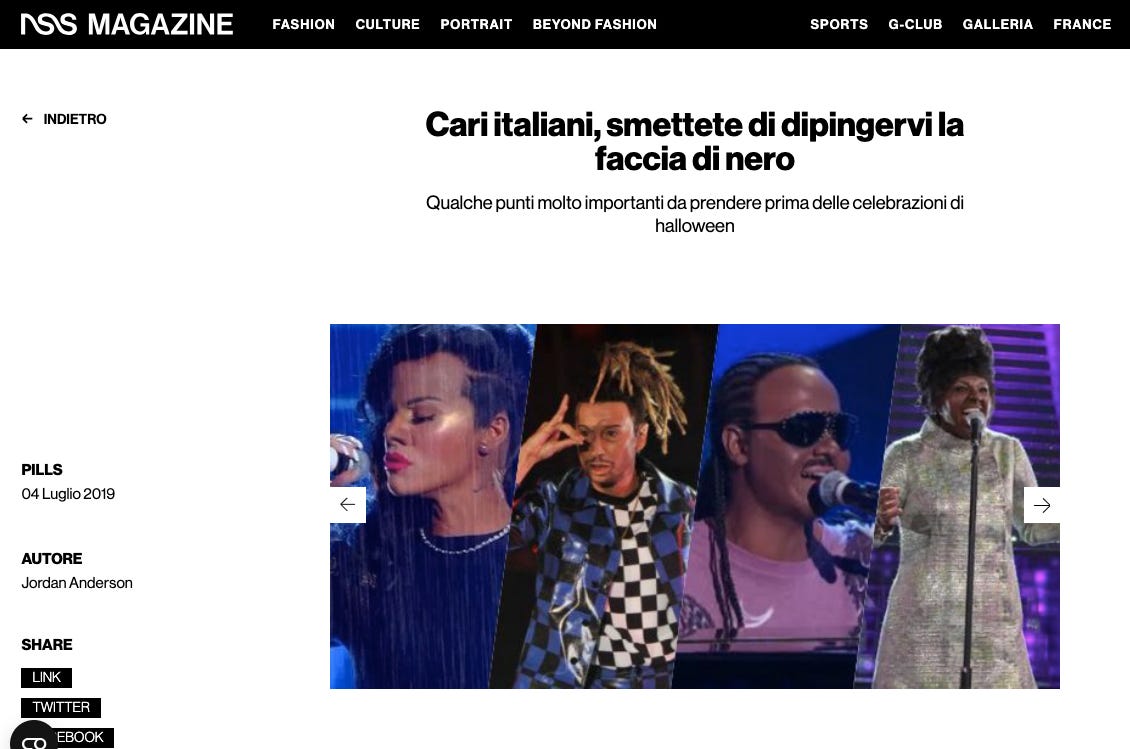

La cancel culture e il politicamente corretto diventano così funzionali a far emergere notizie di poco conto ma ad alto potenziale di indignazione per catturare l’attenzione (e i click) deɜ lettorɜ. Lo sdegno diventa una valuta di scambio e guadagno, invece che il motore di possibili processi di cambiamento dentro e fuori il discorso pubblico. Un caso esemplare è il susseguirsi di polemiche sterili che segue i puntuali casi di black face nella televisione italiana. Un discorso che da Twitter si sposta sui giornali e su riviste online, dove anziché dare spazio a espertɜ e attivistɜ attivɜ da anni sul tema sono invitatɜ politicɜ e opinionistɜ di turno a lamentarsi di censura. Invece di accogliere critiche, petizioni o sollecitazioni, l'espediente del politicamente corretto riesce a creare immediati schieramenti e polarizzare il dibattito in modo che esistano solo vittime e carnefici, protettori della libertà di parola pronti ad immolarsi sull’altare del pensiero libero (cringe) contro ottusɜ censorɜ rabbiosɜ e vendicativɜ. Tornando al tweet di Salvini, sappiamo però che la storia è fatta di censure e revisioni, che non esistono rappresentazioni neutrali e che la cultura non è un monolite ma una costruzione collettiva. Chi è dunque che riscrive la storia a proprio piacimento? Qual è la versione originale? Quale contesto culturale e politico riflette e come interpretare i prodotti culturali fuori da visioni dogmatiche? Chi è davvero il censore e chi il censurato?

Senza possibilità di crescita e riparazione collettiva, questi posizionamenti rischiano di creare ulteriori esclusioni, rendendo visibile non tanto il problema alla base di determinate espressioni o azioni ma le differenze di classe e di potere dei soggetti coinvolti, senza che questa diventi parte del discorso. In Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe (2021), Brigitte Vasallo riflette sul ruolo censorio e discriminatorio che può assumere la retorica dell’inclusione quando diventa dogma e non pratica: “stiamo imponendo un disciplinamento nel quadro di quella stessa egemonia. Quella che afferma: questo è il dissenso e questa è la norma, ve li presentiamo. Ed è così che la controegemonia diventa una missione civilizzatrice e contribuisce ad affermare anch’essa la norma nel momento in cui la mette in discussione.” Chi non parla nel modo giusto, usando i termini giusti e i pronomi giusti, è dunque unǝ selvaggiǝ, unǝ arretratǝ da demonizzare e disciplinare attraverso formule prestabilite.

Con questo non voglio affermare che la mancanza di una coscienza di linguaggio sia necessariamente legata alla classe. Anzi, spesso le invettive contro il politicamente corretto arrivano da persone in posizioni di potere economico, culturale e politico. È però necessario problematizzare il modo in cui il disciplinamento formale che imperversa nel mondo digitale non sia sempre legato a processi di decostruzione o politicizzazione più ampi ma ad un mero posizionamento economico. Sono stati scritti diversi testi negli ultimi anni che riflettono sulla vittima come un’identità economicamente proficua nell’era dei social. In Critica della vittima (2014), Daniele Giglioli analizza il ruolo della vittima come funzionale a rafforzare la propria autostima e valore, alimentando narrazioni rigide e spesso fittizie e facendo venir meno processi di prefigurazione sociale e morale. L’essere vittima diventa una protezione da qualsiasi critica e attacco ma anche da essere inseritǝ all’interno di un processo di risignificazione di termini, luoghi ed eventi. Posizionarsi come vittima stabilisce separazioni tra giusto e sbagliato senza possibilità di fallimento né azione comune, facendo venire meno il ruolo essenziale del farsi comunità. Questo avviene perché, come evidenzia Vasallo, siamo all’interno di una società semiocapitalista, in cui ciò che viene messo a valore è il linguaggio stesso, le informazioni e i segni attraverso cui vengono circolati e venduti i dati. In questo senso, la vittima è un’identità ulteriore attraverso cui vendersi e il call out viene nuovamente addomesticato in forme di Instagram activism e virtue signaling totalmente scollati dalle comunità politiche che sono quotidianamente all’interno di processi di decostruzione e creazione.

Queste domande mi sembrano centrali per capire la battaglia culturale attualmente in corso e provare a ripensarla scevra dai toni bellici attraverso cui viene spesso raccontata. La cosa più fastidiosa quando si parla di politicamente corretto, o uno dei mille nomi ed espressioni ad esso associate, è la dualità e la rigidità che accompagna le diverse posizioni così come la totale mancanza di empatia o di complessità. Con noi o contro di noi. Dentro o fuori. Ignorando però che le espressioni di dissenso online sono solo un frammento all’interno di più ampi e complessi percorsi di rivendicazione e autocoscienza politica; percorsi in cui si cerca di sperimentare non solo altre forme linguistiche, ma altre modalità di relazione, di responsabilizzazione e di azione.

In Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015), Judith Butler porta avanti un’interessantissima argomentazione rispetto al potenziale politico della vulnerabilità. Butler parte da considerazioni di tipo sociale e materiale, evidenziando lo stato di precarietà individuale imposta e perpetrata dal sistema capitalista. Gli individui così come le comunità o intere popolazioni sono esposte a situazioni di rischio, violenza ed estrema vulnerabilità come forma di controllo e governo. In questo contesto, Butler ripensa la vulnerabilità non solo come uno stato imposto ma come una forma di politicizzazione collettiva. Se non possiamo fuggire dalla vulnerabilità in quanto esperienza intrinseca alla vita, l’essere e lo svelarci vulnerabil3 può diventare un terreno su cui costruire alleanze. La vulnerabilità è qui intesa come forma di relazione con altri umani e più-che-umani; un altro modo di stare nel mondo e nella società che riconosce l’interdipendenza tra tuttɜ e dunque l’importanza di entrare in relazione e di supportarsi. Penso che questo modo di pensare la vulnerabilità possa essere una lente interessante attraverso cui guardare all’idea di politicamente corretto perchè non parte da un presupposto di divisione ma di fallibilità come condizione comune.

Dunque, tornando alla grande domanda, non si può più dire niente? La risposta secondo me è che la domanda è sbagliata. Quale può essere il senso di chiedersi cosa si può dire cercando liste a cui far riferimento quando la lingua è in continua evoluzione? Perchè continuare a trattare il discorso pubblico come qualcosa di esterno e non invece qualcosa su cui possiamo agire, in cui possiamo inserirci e che possiamo ripensare insieme? Mi sembra che il discorso attorno al politicamente corretto, da destra a sinistra, continui a svolgersi attorno a posizioni individuali ed individualizzanti, che non fanno che mettere al centro del discorso i propri bisogni, la propria esperienza, la propria soggettività e, attraverso questa, cercano di rifuggire la complessità e la scomodità che deriva dall’accettare di confrontarsi con l’errore, con altri modi di pensare, con altre sensibilità. Il linguaggio inclusivo, così come una maggior attenzione verso determinati modi di vivere ed interagire, vengono descritti come gabbie, ostacoli alla creazione e all’immaginazione, quando invece sono espressione di processi relazionali dinamici e articolati, che attraversano comunità, settori, geografie e tempi. Invece di ascoltare chi da decenni lavora su questi temi, chi fa del linguaggio inclusivo una pratica in continuo divenire, che cresce e si amplia nella discussione e nel confronto, si sceglie di rivendicare la propria insensibilità come segno di rivolta, di trasgressione o del proprio sacrificio, appoggiando l’opzione peggiore per sollecitare reazioni di massa e di pancia totalmente scollegate dal contesto politico e sociale da cui queste strategie provengono. Forse la soluzione è quella di mettersi in discussione, smettere di voler essere sembra lǝ più purǝ ma anche imparare che il mondo va oltre noi stessɜ e il modo in cui lo abbiamo sempre attraversato ed imparare da chi ha cominciato questo lungo percorso prima di noi, iniziando processi individuali e collettivi di disapprendimento e risignificazione del mondo. Un bellissimo esempio di come un call out possa portare ad un dibattito importante e necessario è il caso della mostra di Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale di Genova. La questione è ben riassunta in questo articolo pubblicato su The Italian Review, da cui emerge come la denuncia da parte di Noemi Tarantini, divulgatrice e art advisor, abbia dato vita ad un dibattito nazionale che ha coinvolto collettivi transfemministi, attivistɜ e professionistɜ e che ha cercato di mettere in luce e decostruire la narrazione sessista e violenta proposta dalla mostra, raggiungendo come primo traguardo quello di far chiudere una delle stanze più problematiche e a far rimuovere dal bookshop della mostra gadget che riportavano citazioni dello strup*atore di Gentileschi. O altrimenti possiamo continuare a lamentarci e raccontare storie cringe su quanto siamo radicali, però oh, a voi la scelta.

Un lungo e importante PS a quattro mani:

Stando nei lunghi tempi che ci contraddistinguono, questo articolo è stato cominciato parecchi mesi fa con un’intenzione e una direzione abbastanza precise. Negli ultimi mesi, però, in seguito alla risposta genocidaria dello stato di Israele all’efferato attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il tema della censura ha acquisito un peso molto diverso, rendendo ancora più evidente le disparità di potere che strutturano il mondo.

Se, come abbiamo argomentato, la cancel culture storicamente è un fenomeno di sinistra, dopo il 7 ottobre le destre nel mondo occidentale se ne sono appropriate per silenziare sistematicamente e per censurare qualunque personaggio pubblico (e non solo) che si esprimesse contro le azioni e la retorica genocidaria di Israele. Ci siamo ritrovate nella situazione paradossale in cui criticare uno stato che definisce lɜ palestinesi animali-umani e i cui ministri affermano in parlamento di voler radere Gaza al suolo perché la popolazione è tutta colpevole/terrorista è diventato motivo di censura quanto non addirittura di licenziamento e violenza.

Questa situazione si sta verificando in tutto il mondo occidentale e nei settori più disparati. Se nei primissimi giorni dopo la strage perpetrata da Hamas moltissimɜ personaggi pubblici hanno risposto con un’ondata di post in sostegno ad Israele, l’emergere con sempre più evidenza della risposta spropositata e genocidaria, unita ad una sempre maggiore consapevolezza della storia del conflitto israelo-palestinese e delle ingiustizie e violenze perpetrate da Israele negli ultimi 70 anni, ha portato ad un progressivo silenzio al riguardo. Un silenzio che non è stato sostituito dalla denuncia. Nonostante l’ONU e le maggiori agenzie che ne fanno parte parlino apertamente a favore della fine del massacro nella striscia di Gaza e di una vera soluzione che possa portare alla formazione di uno stato palestinese rispettato da Israele, e nonostante l’apertura del processo per atti genocidari presso la Corte Internazionale di Giustizia (South Africa vs Israel), parlare di quanto sta succedendo è diventato controverso, quando non pericoloso e oggetto di vera e propria censura.

Diverse persone in ambito artistico, culturale, politico o accademico hanno perso il lavoro per essersi schierate in favore di un cessate il fuoco, come ricostruito minuziosamente negli articoli Disproportionate Force di Francis Frascina e Taking a Stand di Sarah E. James sul numero di gennaio-febbraio della rivista Art Monthly (abbonamento necessario). Gli articoli si concentrano principalmente su quanto sta accadendo in UK, Stati Uniti e Germania, dove i fenomeni di censura sono particolarmente repressivi ed evidenti. Tra gli esempi riportati troviamo il licenziamento di David Valesco, caporedattore dell’importante rivista d’arte Artforum, colpevole di aver pubblicato una lettera aperta, firmata da più di 8.000 artist3, che invocava un cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Dopo la pubblicazione della lettera alcuni collezionisti e istituzioni che acquistano spazi pubblicitari sulla rivista hanno protestato per il supporto di Artforum alla causa palestinese, costando il lavoro a Valesco. In Germania, una legge particolarmente censoria permette di accusare di antisemitismo chiunque supporti il movimento di boicottaggio, sanzioni e disinvestimento (BDS movement) contro Israele, che è in realtà attivo da decenni in constrasto alle occupazioni illegali dei territori palestinesi. Questa legge ha portato alla recente cancellazione di mostre e conferenze di artist3 e accademich3 che si sono espost3 contro il progetto sionista (che peraltro viola ampiamente diverse risoluzioni ONU), mentre il partito di estrema destra Alternative Fur Deutchland, famoso in passato per posizioni antisemite di stampo nazista, è improvvisamente paladino del consenso verso Israele.

Anche in Italia stiamo vedendo episodi di censura sempre più inquietanti, che sono diventati particolarmente evidenti durante e dopo il Festival di Sanremo. Un esempio eclatante è avvenuto quando la RAI ha provato a censurare il momento in cui Ghali ha pronunciato in diretta le parole ‘Stop al genocidio’, essendo poi costretta a re-inserire la versione completa sulla piattaforma Rai Play. Le proteste davanti alle sedi della RAI che sono seguite in diverse città d'Italia sono state represse brutalmente dalla polizia che ha manganellato i partecipanti, nonostante protestare sia un diritto tutelato dalla nostra Costituzione. Ed è ancora più disgustoso che gli autoproclamati numi tutelari della libertà di espressione contro la dittatura del ‘non si può più dire niente’ (aka il nostro attuale governo sigh) abbiano iniziato a parlare di applicare la Daspo per artisti che agiscono come Ghali e Dargen D’Amico, proponendo di passare leggi simili a quelle tedesche per equiparare all’antisemitismo qualsiasi critica ad Israele al sionismo.

Per tornare al mondo dell’arte, il cambio di regime si fa sentire anche con le nuove nomine alla direzione delle principali istituzioni culturali italiane. Se quest’anno la Biennale di Venezia curata da Adriano Pedrosa si intitola Stranieri Ovunque e presenterà lavori di più di 300 artistɜ con un particolare focus su comunità indigene, diasporiche, queer e outsider, possiamo solo immaginare che questa sarà una delle ultimi edizioni di questo stampo, almeno per un po’ di tempo. Dall’autunno del 2023, infatti, il nuovo direttore della più importante mostra d’arte globale è il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, già membro dell’MSI, poi Alleanza Nazionale e penna del Giornale e del Foglio. Più di recente, Luca Beatrice ha assunto la direzione della Quadriennale di Roma, nonostante (o forse proprio per) le sue gravissime affermazioni omofobe e lesbofobe. Nel frattempo, il MAXXI organizza un evento pro Israele e vieta qualsiasi protesta al riguardo. Siamo nel pieno di un periodo molto complesso, su cui non riusciamo a trarre nessuna previsione e che ci preoccupa immensamente, facendoci sentire sempre di più l’importanza di prendere posizione, di avere spazi come questa newsletter per scrivere, riflettere, fare cultura. Ci sembra qualcosa a cui possiamo aggrapparci come forma di protesta e di resistenza, sperando che con il contributo di tutt3 questo periodo terribile sfoci in qualcosa di positivo. Ci piace concludere con quanto sta succedendo in Polonia dove, dopo otto anni di governi di estrema destra, nell’autunno 2023 ha vinto le elezioni una coalizione di partiti europeisti e progressisti: nuovi direttori sono stati nominati a capo delle istituzioni culturali, portando ad una modifica dell’ultimo minuto al progetto che il Paese presenterà alla Biennale di Venezia 2024, mentre sulla TV pubblica i presentatori si scusano pubblicamente per le affermazioni omofobe che hanno fatto durante gli scorsi anni.

Non possiamo arrenderci, non restiamo in silenzio.

Profilo

Viola Morini. I don’t care about existing

Alla bocca di un vulcano. Sì, bocca; e lingua di lava. Un corpo, un mostruoso corpo vivente, maschio e femmina insieme. Emette, erutta. È un interno anche, un abisso. Qualcosa di vivo, che può motire. Qualcosa di inerte che entra in agitazione, di tanto in tanto. Che esiste solo a intermittenza.1

Un’innamoratə non è mai unə scetticə: sceglie di credere, di desiderare e di immaginare. Ma credere in che cosa? Cosa desiderare e cosa immaginare? Il romanzo L’amante del vulcano di Susan Sontag si apre con un’epigrafe tratta dall’opera Così fan tutte di Mozart: “Nel petto un Vesuvio d’avere mi par”. Un incipit che richiama subito alla mente la passione, il ribollire divorante del desiderio che, come la lava, annienta tutto quello che tocca. Un vulcano è difficile da definire. Non è solo una complessa struttura geologica ma, nel corso dei secoli, simboli e metafore si sono stratificati l’uno sull’altro, creando significati compositi e spesso ambivalenti. Il vulcano è infatti anche emblema di distruzione, dell’incontrollabilità della natura e dell’impotenza dell’umano di fronte ad essa. Ciò nonostante, uno dei primi esperimenti che facciamo da bambin3 richiama proprio l’eruzione vulcanica, un’esplosione di bicarbonato e aceto che ci permette di creare una relazione con qualcosa di lontano e spaventoso, attraverso la sua rappresentazione in miniatura. Una tensione tra vivere, conoscere, avventurarsi e possedere che lega l’amore alla scienza in quanto strumento di sopraffazione dell’umano sulla natura e che il vulcano riesce contemporaneamente a rappresentare e mettere in discussione. Non è un caso che l’iconografia del vulcano ritorni in diverse opere d’arte femministe: simbolo di rabbia, distruzione ma anche forza creatrice. Proiettiamo sul vulcano tutta la rabbia, la complicità con le forze della distruzione, l’angoscia per la nostra capacità di sentire che sono già nella nostra -.2 In tutte queste letture, il vulcano incarna un paesaggio in cui il desiderio, nella sua duplice valenza di conoscenza e distruzione, può essere messo in scena.

In questa nuova serie di lavori, sviluppata appositamente per la mostra I don’t care about existing presso BoA Spazio Arte, l’artista Viola Morini adotta il vulcano come elemento familiare e allo stesso tempo alieno. L’installazione inizia dalle vetrine della galleria, per cui l’artista ha creato vetrofanie site-specific su cui vengono riportati alcuni testi tratti da Not Listening (but) i hear you, performance del 2023 in cui l’artista dialoga con uno dei vulcani in miniatura da lei creato. Dopo mesi trascorsi insieme nello studio, l’artista e il vulcano si stanno per separare, in un incontro tra soggettività e oggettività, tra umano e non-umano, tra amore, cura e possesso. Il cuore dell’installazione I don’t care about existing (2024) sono proprio otto vulcani di cartapesta dipinti ad acquarello, che si ergono su due piedistalli: sono modellini, astrazioni, corpi organici e mappe visive delle relazioni di Morini, che si articolano in un intreccio di materiali, oggetti, dettagli e significati. Sulla musica composta da Arda Aldemir, l’artista legge il testo di Not Listening (but) i hear you, un intervento sonoro che contribuisce a rendere l’installazione immersiva e multisensoriale. La sensazione di accoglienza viene amplificata dalla morbida moquette che riveste lo spazio interno della galleria. Alle pareti, i disegni fanno da appendice all’installazione principale, creando un nuovo piano immaginativo in cui i vulcani vengono ritratti in ambienti e situazioni fantastiche.

I vulcani di Morini invitano i visitatori a creare una relazione con qualcosa che nella realtà è pericoloso, incontrollabile e inconoscibile, ma che si presenta all’interno della mostra come un oggetto tangibile e, anzi, avvicinabile. L’artista prende spunto dall’ambito scientifico, che ricorre all'illustrazione e alla creazione di plastici per rappresentare e studiare fenomeni naturali ed elementi anatomici non fotografabili e, pertanto, difficilmente conoscibili nella loro interezza. Parallelamente, i vulcani di Morini si animano di affetti e parole, diventando non solo la rappresentazione di qualcosa di lontano ma la materializzazione di relazioni personali presenti e passate, di cui l’artista enfatizza ancora di più il valore immaginario. Proprio la complessa simbologia legata ai vulcani porta Morini a sceglierli come autoritratti, otto diverse riflessioni su come funzionano le relazioni, in cui l’artista parte dal personale per parlare di un’esperienza condivisa e collettiva. Come in un esperimento scientifico, il processo verso la conoscenza produce un’astrazione.

Tornando al parallelo tra conoscenza e possesso, in L’amante del vulcano Sontag descrive l’esperienza con il vulcano come qualcosa di inafferrabile. Stava vedendo qualcosa che aveva sempre immaginato, sempre voluto sapere [...] Non si può mai sapere abbastanza, vedere abbastanza. Quanto smaniare qui.3 Rifacendosi alla pratica e all’iconografia transfemminista, il vulcano diventa per Morini un simbolo di autodeterminazione interspecifica, un invito a scardinare le epistemologie tradizionali per rivendicare la conoscenza come strumento di creazione e alleanza. Uno spazio di immaginazione e fantasia in cui ripensare se stessə e il proprio rapporto con il mondo; riconnettersi alla terra e superare ogni forma di binarismo. L'opera artistica di Morini ci spinge a riflettere sulle nostre relazioni e sulle cose e, contestualmente, le persone che non possiamo afferrare e controllare.

Riappropriarsi del proprio desiderio fuori dalle sovrastrutture patriarcali non è però un processo lineare né individuale. In Love is a radical concept (2022-2024) l'artista riflette sulle contraddizioni insite nelle relazioni d’amore. In questa serie di dieci sculture, pensate come regali Morini parte dalla propria esperienza personale per riflettere sui rapporti umani andando oltre le categorie relazionali tradizionali, e mettendo in discussione il modo in cui vengono definiti e gerarchizzati all’interno della società. La sovrapposizione di materiali, oggetti e suggestioni contribuisce ad evocare i ricordi di qualcosa che è successo ma che è nuovamente inconoscibile poichè il racconto non può che essere parziale, soggettivo e frammentato. La pratica della rappresentazione è nuovamente una forma di rielaborazione e di astrazione, in cui la relazione diventa un prisma attraverso cui guardare all’affettività in tutte le sue forme.

Fuori da ogni nichilismo, I don’t care about existing non è una negazione dell’esistenza ma una riflessione sull’amore e sulla cura, sul desiderio che annienta e che crea, sulla volontà di conoscenza e di possesso. Gli spazi di BoA diventano un ambiente immersivo che accoglie lə spettatorə e lo invita in una dimensione di ascolto e riflessione, in cui utilizzare la fantasia come forza creatrice e l’amore come una pratica di libertà. Al vulcano non importa di esistere, se esistere significa essere conosciuto e posseduto da noi. Nel suo lavoro, Morini ci parla della conoscenza come espressione di un desiderio inesprimibile: conoscere significa simultaneamente collezionare una collezione impossibile da completare e compiere un atto di amore. Ma, per l’artista, questo amore deve essere libero da ogni volontà di controllo, un’azione, un processo di conoscenza e di guarigione che crea comunità e non si rinchiude in se stesso, come descritto dall’autrice bell hooks in Tutto sull’amore (2001). Esistere, ci suggerisce Morini, è riuscire a creare una relazione con l’inafferrabile e l’inconoscibile, parti inevitabili dell’esperienza umana; con la contraddizione insita nel desiderio. Esistere significa stare nella bocca del vulcano.

Ciliegie

i nostri pick culturali

🍒 Podcast 🍒

What a FAQ, podcast che attraversa e cerca di approfondire diversi aspetti della nostra quotidianità attraverso una lente femminista ed informata scritto dalla sociologa e attivista Silvia Semenzin in collaborazione con gli autori Matteo Lena e Loredana Menghi. Particolarmente forti le tre puntate sulla violenza di genere pubblicate in corrispondenza del 25 novembre.

🍒 Letture 🍒

Un romanzo: Homegoing di Yaa Gyasi, edito in italiano da Garzanti con il titolo Non dimenticare chi sei, storie potentissime di persone nere attraverso le generazioni e la storia, dal Diciottesimo secolo ad oggi, tra tratta degli schiavi, guerra di secessione, apartheid. Storie personali e storie collettive raccontate in un libro potente e necessario.

Un classico: Deserto d’acqua o Il mondo sommerso di J.G. Ballard, perché a volte leggere di una distopia risulta stranamente di conforto nella contemporanea distopia.

Un saggio: The Dawn of Everything: A New History of Humanity di David Graeber e David Wengrow, un saggio che non abbiamo finito di leggere ma che promette bene. Come potremmo ripensare la nostra società attuale se cambiassimo le premesse illuministe e darwiniste su cui si basa la storia dell’umanità? Un esperimento più che necessario.

Un articolo: The 20 Most Powerless People in the Art World: 2023 Edition, una lista semi-seria delle persone (o cose) meno potenti del 2023 secondo la rivista americana Hyperallergic.

Misc: Seeda School, newsletter su femminismo nero e coding (e molto di più)

🍒 Musica 🍒

Per entrare, uscire e attraversare l’anno ballando, alcuni dei nostri set prefe: il migliore di sempre, meraviglioso + quota awwww, potremmo averlo ascoltato una volta a settimana, sì, inaspettato e coatto il giusto ✨

Per gli utent3 apple music la playlist Dance-Punk essentials è *chef’s kiss* e ci siamo innamorate della compilation Disco Not Disco 3

*mandateci i vostri set, playlist, canzoni del cuore ~ let’s dance the pain away 💌

🍒 Film 🍒

Due festival indipendenti di cinema che ci piacciano molto tornano questo marzo a Bologna!

Dal 15 al 17 marzo, Triste Film Festival ci farà emozionare al Centro sociale della Pace (via del Pratello, 53).

Dal 20 al 22 marzo, il festival Tout Court, organizzato da Associazione NuVo, porterà al Cinema Lumière una selezione di corti francofoni.

Tutte le info sui loro profili instagram!

🍒 L’Internet 🍒

Guida importantissima della campagna #IVGSENZAMA

Domande da fare che faranno dire all’altra persona, ma perchè chiedi sempre queste cose *eyeroll*

video divinǝ, video devastantini & siti per hopeless romantich3

Da IG un po' di autocommiserazione da millenial, reminder contro l’iperproduttività e celebrazioni importanti

Un nuovo messaggio? (grazie Ale!)

*********************************************************

Noi siamo arrivate alla fine di questo diciassettesimo numero di Interstizi.

Grazie per essere arrivatə fin qui, per averci letto, per averci dedicato del tempo.

Interstizi è in fase di sperimentazione permanente quindi se avete suggerimenti, feedback o volete semplicemente condividere con noi cosa vi passa per la testa potete rispondere a questa mail, seguirci su Instagram o scriverci a interstizinewsletter@gmail.com - se invece sei qui per sbaglio ma vuoi saperne di più puoi iscriverti qui

Interstizi è un progetto a cura di Fabiola Fiocco e Giulia Pistone.

Tutte le citazioni in corsivo sono prese dal testo di Susan Sontag, L’amante del vulcano, nottetempo, 2020: p. 14; p. 102; p. 34.