Benvenutə al diciannovesimo numero di Interstizi,

una newsletter occasionale che nasce dal bisogno di mettersi insieme, di condividere riflessioni e pensieri fuori da uno spazio predefinito. Una piattaforma informale di confronto e di ricerca su arte, cultura pop e attualità che speriamo possa aprirsi nel tempo a tanti punti di vista e modalità espressive diverse. Uno spazio fisico e mentale per germogliare, condividere quello che ci sta a cuore, raccontare e raccontarsi, trovare la propria voce ma anche lanciarsi in qualche sano rant.

In questo numero speciale vi raccontiamo alcuni dei film selezionati dal festival Lo schermo dell’arte, che si terrà a Firenze dal 13 al 17 novembre e che, in qualità di media partner, abbiamo avuto il privilegio di vedere in anteprima. Abbiamo intrecciato questi film e cortometraggi con le nostre riflessioni sulla struttura e il valore socio-politico delle narrazioni, architetture complesse che tengono in piedi la nostra realtà e visione del mondo, e sulle complessità del sistema dell’arte contemporanea.

Premessa importante, attenzione agli spoiler!

Buona lettura 🌿

Fabiola & Giulia

`•.,¸¸,.•´¯ (っ◔◡◔)っ ♥ prima di iniziare, tutti i dettagli sul festival ♥ ¯´•.,¸¸,.•`

In sala: Cinema La Compagnia, Palazzo Strozzi, Palazzo Gucci, NYU Florence, Accademia di Belle Arti di Firenze

In streaming: canale Lo schermo dell'arte su MYmovies ONE

13 - 24 novembre 2024

La migliore e più recente produzione internazionale di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea che affrontano temi politici, sociali, ambientali, identitari attraverso finzione, documentario e uso delle nuove tecnologie.

Qui il link per scoprire il programma completo e invece qui il link con tutte le informazioni pratiche sulle location e per acquistare i biglietti (ingresso libero per gli under 30!)

Panorama

Le nostre narrazioni danno forma al mondo

La struttura delle narrazioni ci affascina da molto tempo. Avevamo dedicato interstizi #10 a riflettere sulle cose che ci raccontiamo, invitando Jessica Sartiani a condividere la sua ricerca su colonialismo e iconografia razzista in relazione all’industria del caffè; riflettendo sulla sparizione della verità assoluta nella nostra epoca di post-verità e teorie del complotto; e focalizzandoci sul lavoro dell’artista Alessandra Ferrini per mettere in luce l’eredità del colonialismo italiano e la costruzione della memoria. Guardando al programma dell’edizione 2024 dello Schermo dell’arte, abbiamo notato come la costruzione delle narrazioni fosse un filo rosso tra diversi film, segnalando la rilevanza del tema nella nostra società contemporanea. L’intellettuale giamaicana Sylvia Wynter, riflettendo a sua volta sugli scritti di Frantz Fanon e di Aimé Césaire, arriva a concludere che la nostra capacità di raccontare storie ci definisce come ‘umani’ in misura simile alle nostre caratteristiche biologiche - in fin dei conti, cos’è la biologia se non un’altra storia che ci siamo inventatɜ per capire meglio noi stessɜ? Le nostre narrazioni danno forma al mondo, ma si tratta spesso di un forma duttile, imprecisa, mai definitiva e passibile di miglioramento. Come rapportarci a narrazioni del mondo tanto forti e radicate quanto discordanti e, in alcuni casi, alienanti? I film che abbiamo scelto raccontano storie molto diverse tra loro, così come diversissime sono le tecniche narrative e visive utilizzate dallɜ artistɜ e registɜ che li hanno realizzati. L’intento ultimo, però, è in qualche modo simile: mettere in discussione la narrazione ufficiale, qualunque essa sia, mettendone in risalto omissioni e manipolazioni.

Alreadymade di Barbara Visser (2023) racconta la storia di Fountain, opera del 1917 attribuita a Marcel Duchamp e considerata una delle più influenti nella storia dell’arte contemporanea. L’opera famosamente consiste in un comunissimo orinatoio firmato ‘R. Mutt 1917’; l’originale è stato immortalato in una fotografia da Alfred Stieglitz ed è poi andato perduto, probabilmente gettato nella spazzatura. Se il lavoro fu all’inizio preso come uno scherzo di cattivo gusto, Duchamp rivendicò presto l’opera come propria, unitamente al concetto di ‘ready made’: l’artista non è tale in quanto creatore di un oggetto e possessore di abilità tecniche superiori, ma in virtù delle sue idee e del suo intelletto. Un oggetto diventa opera d’arte nel momento in cui un*artista lo sceglie in quanto tale, dandogli un nuovo significato. L’artisticità non risiede quindi nella fisicità o nell’estetica di un oggetto ma nel gesto autoriale dell’artista e nel nuovo status che questo oggetto va così a rivestire. La firma dell’artista-genio come fonte di autenticità. Il titolo del film di Visser gioca proprio sul significato di ‘ready made’, letteralmente ‘già esistente’, virando sull’idea di ‘già fatto prima’, per raccontare la storia poco conosciuta ma ben documentata della controversa paternità di Duchamp su quest’opera. Il film si concentra in particolare sulla figura della baronessa Elsa von Freytag-Loringhoven, un’artista e performer amica di Duchamp, inserita negli stessi circoli dell’avanguardia dadaista di New York e a cui andrebbe invece attribuita la creazione dell’opera. Il film presenta i fatti che supportano con una certa evidenza che Duchamp non è stato il geniale autore di Fountain (tra cui, ad esempio, una lettera scritta dallo stesso artista alla sorella dove scrive che la sua amica ne è l’autrice), fatti che sono stati ignorati tanto dagli storici dell’arte quanto dallo stesso Duchamp nella costruzione della narrazione tutt’oggi accettata.

Alreadymade fa parte di un processo più ampio che di recente ha iniziato a mettere in discussione il canone storico-artistico tradizionale, riconoscendo l’importanza delle artiste donne nel corso dei secoli e le convenienti omissioni, se non anche furti intellettuali, che le hanno depredate del proprio ruolo. Un simile processo sta avvenendo anche nelle discipline scientifiche, dove sempre di più si scopre il contributo delle scienziate donne convenientemente messe da parte dai colleghi uomini al momento di raccogliere premi e applausi (uno dei casi più celebri e virtuosi è quello di Pierre Curie, che nel 1903 si rifiutò di accettare il premio Nobel per la fisica, se questo non fosse stato conferito anche alla moglie Marie Curie). Il film si apre con una citazione di George Sand sul commercio dell'autorialità, vista come un’ossessione violenta e indistruttibile, che ben si collega alla visione canonica dell’artista come genio assoluto e solitario, della predilezione della storia per queste narrazioni spesso lontanissime da una realtà in cui la creazione artistica è fatta da scambi, rapporti e collaborazioni e l’attribuzione di un’idea non è così nera o bianca. Nel nostro piccolo, scrivendo da tre anni una newsletter a quattro mani in cui abbiamo scelto di non firmare gli articoli, ci sentiamo tirate in causa con la volontà di distruggere la sacralità dell’autore e di dimostrare che nessunə fa niente da solə e che non esiste nessuna idea davvero originale, ma tutto nasce dal contesto e dalle relazioni. L’evidenza delle prove raccolte e presentate da Visser in Alreadymade svela con ancora più forza il ruolo che queste narrazioni hanno non solo nella costruzione di una storia dell’arte, ma anche nello sviluppo di un mercato che necessita del mito per soddisfare e giustificare un sistema economico elitario e insostenibile. Che tipo di persona si prende pubblicamente il merito dell’idea di un’altra, pur sapendo e ammettendo in lettere private che si tratta di una bugia? Quante bugie così esistono nel mondo e quante persone muoiono nell’oscurità e nella disperazione come Elsa? A chi servono?

Domande simili ritornano in Art of Diplomacy di Zeca Brito (2023). Partendo dalla realizzazione della mostra omonima presso l’Ambasciata Brasiliana a Londra, Brito riflette sull’utilizzo dell’arte come strumento di soft power e diplomazia culturale. La mostra, infatti, nasce con l’obiettivo di raccontare un’altra esposizione, avvenuta tra il 1944 e il 1945 presso la Royal Academy of Arts di Londra e altre sette importanti gallerie del Regno Unito, che presentava una selezione di arte moderna brasiliana. Attraverso questo gesto, il governo brasiliano intendeva rafforzare i legami diplomatici con l’Inghilterra e l’asse degli Alleati, a cui aveva già inviato supporto militare. Oltre al posizionamento politico, l’operazione voleva anche produrre un nuovo immaginario attorno al Brasile, che potesse superare forme di esoticizzazione e marginalizzazione culturale. Senza soffermarci sul successo dell’operazione, è interessante considerare la tipologia di opere esposte. Come spiega l’artista Eva Cockcroft, l'Espressionismo Astratto fu un importante strumento di propaganda durante la Guerra Fredda. Il movimento artistico venne ampiamente promosso dagli Stati Uniti e dall’istituzione modernista per eccellenza, ovvero il Museum of Modern Art (MoMA) di New York, per rivendicare la libertà espressiva individuale dell'Occidente in contrapposizione al realismo socialista sovietico. Una storia raccontata anche in Taking Venice di Amei Wallach attraverso il caso della partecipazione degli Stati Uniti con Robert Rauschenberg alla Biennale di Venezia del 1964. Il racconto di Brito si muove tra diplomazia istituzionale e alleanze internazionali, mostrando come lɜ artistɜ brasilianɜ avessero scelto di esporre le loro opere come un manifesto politico contro i regimi fascisti dell’epoca. Il Modernismo, per loro, non rappresentava la libertà individuale tipica dell’Occidente, ma una libertà collettiva e solidale. Un messaggio ancora oggi potente e attuale. Il film si chiude, infatti, con le immagini dell’assalto al Palazzo del Congresso Nazionale da parte deɜ sostenitorɜ di Bolsonaro nel gennaio 2023 e con la frase: Il potere critico dell’arte dà fastidio i regimi autoritari e il fascismo nella sua presenza ciclica ha sempre visto l’arte e gli artisti come nemici. Il Modernismo brasiliano fu un antidoto contro il fascismo ed è per questo che ancora oggi continua ad essere attaccato. Con il proseguire del documentario, l’attenzione si sposta però dallɜ artistɜ e il loro impegno anti-fascista per indagare il valore attuale, simbolico quanto commerciale, di queste opere. Alla domanda quale ruolo diplomatico potrebbe svolgere un’operazione del genere nella Londra del 2018, anno di realizzazione della mostra The Art of Diplomacy, la risposta potrebbe essere, allora, un ruolo commerciale. Di nuovo, il mito è usato come sostegno e supporto di processi di investimento e speculazione del mercato.

La rottura di una narrazione ufficiale non avviene solo attraverso la ricerca d’archivio o la costruzione di una contro-storia, ma anche per mezzo delle scelte di regia. In Alreadymade, Visser rompe fisicamente il muro tra processo e racconto: il documentario non ci racconta solo la storia della baronessa Elsa e del ready made, ma anche il processo di realizzazione del film. Tra dialoghi con il proprio editor su come intervenire sulle scene e sulle grafiche e il processo di casting dell’attrice che interpreterà Elsa, quello che vediamo è la bozza, la meta costruzione del racconto. L’estetica del work in progress è presente in modalità leggermente diverse anche in Time (2020), film dell’artista americana Garrett Bradley, in cui il girato si mescola con i filmini di famiglia originali. Proprio all’inizio del film osserviamo il cameraman interagire direttamente con la protagonista, discutendo su come impostare le scena e rompendo anche qui il muro della narrazione. Ci sembra che queste scelte rispondano nuovamente ad un bisogno di autenticità, di rivolgersi al pubblico direttamente, svelando i meccanismi dello storytelling per raccontare una storia che possiamo finalmente contrassegnare come ‘vera’. Entrambi i film presentano una moltitudine di voci che sono funzionali a comunicare l’eterogeneità dei punti di vista che danno vita al racconto. Questo è un aspetto comune nello storytelling di qualsiasi documentario, in cui il contributo di testimoni ed espertɜ viene utilizzato per trasmettere un senso di scientificità e fattualità. Rendendo visibile l’immenso lavoro di montaggio ed editing, entrambi i film problematizzano il tema della voce e della posizione di cui questa si fa espressione, nonché la pretesa di oggettività insita nel mezzo documentario. Lo sforzo di ricucire una narrazione è immenso, infatti questa tipologia di materiale è solitamente editata, composta e ordinata da registi e montatori in funzione del messaggio che si vuole trasmettere. Nei film di Visser e di Bradley il montaggio composito di interviste, interventi pubblici, filmini di famiglia, video di YouTube più o meno amatoriali, per citare solo alcuni tra i materiali utilizzati in questi due documentari, genera una costellazioni di fonti senza un apparato gerarchico, che funziona più per giustapposizione che per un ordine imposto, rivelando e costruendo proprio a partire dalla relatività della verità e la frammentazione che sta dietro ogni storia. Anzi, la sovrapposizione di estratti e interviste di diverse lingue nel film di Visser evidenzia ancora di più come la realtà finisca per diventare superflua davanti alla capacità del mito di riprodurre se stesso.

In Time la voce dominante della narrazione è quella di Sibil Fox Rich, una donna Afroamericana di New Orleans la cui storia è al centro del film. Alla fine degli anni Novanta, Fox e il marito Robert Rich aprono un negozio che versa però in cattivo stato finanziario. Trovandosi in una situazione disperata, Rob e il nipote decidono di organizzare una rapina a mano armata in una banca, crimine di cui Fox si rende complice. I tre vengono presto scoperti e condannati: Fox a tre anni di prigione, mentre Rob e il nipote a 61 anni ‘without parole’, ovvero senza possibilità di sospensione della sentenza. Una volta uscita dal carcere, Fox inizia una lotta tanto pubblica quanto privata per denunciare l’ingiustizia della pena imposta al marito e a migliaia di persone nella sua stessa situazione. Time si inserisce in un contesto di lotta alle disuguaglianze razziali negli USA e di protesta contro un sistema carcerario ingiusto, privatizzato e razzista, per cui i detenuti non sono persone da riavviare alla società ma manodopera a bassissimo costo che conviene quindi tenere in galera il più a lungo possibile. Un sistema in cui, oltretutto, i Neri sono soggetti a condanne molto più lunghe dei bianchi a parità di crimite. L’obiettivo del film è dunque quello di cambiare la narrazione sul sistema carcerario e sulla pena, sempre più intesa come punizione invece che riabilitazione. Nel documentario, l’aspetto politico si intreccia con la storia familiare e personale della famiglia Rich, aggiungendo un’importante dimensione psicologica ed emotiva. Se lo storytelling si concentra attorno alla figura e alla voce di Fox, nel film intervengono anche alcuni dei suoi figli e la madre, ognuno con il proprio punto di vista riguardo la vicenda, mentre l’inserimento dei filmati di famiglia girati da Fox nel corso degli anni ci portano dritti nel cuore della sua quotidianità, restituendoci la dimensione del ricordo. Nel suo libro Things I don’t want to know, la scrittrice Deborah Levy riflette su cosa fare con le cose che non vogliamo sapere, avvenimenti personali che ci fanno stare male, oppure ingiustizie ancora più grandi laddove il personale si incontra con il politico,come per i protagonisti di Time, e come per la stessa famiglia Levy, il cui padre passò anni incarcerato in quanto attivista contro il regime di apartheid del Sudafrica. Levy valuta l’idea di accettare queste cose, ma la stessa possibilità appare oltre ogni considerazione, lasciando solo la strada della rabbia oppure quella della scrittura, della narrazione come strumento di creazione di significato e di comprensione delle cose. La narrazione resta comunque una scelta difficile che, come scrive Levy, ci obbliga ad interrompere, ed esporci, a parlare forte e poi ancora più forte, fino a riuscire a parlare semplicemente con la nostra voce. Con una certa circolarità, ritroviamo anche qui un’idea di autenticità che deriva da una ricerca personale e da una condivisione della propria verità.

Duck di Rachel Maclean (2024) è forse il film dove tra tutti viene trattata più esplicitamente l’idea dello smantellamento della verità assoluta nell’epoca contemporanea. Il cortometraggio è ambientato in una Old Hollywood surreale e in qualche modo sospesa tra gli anni Cinquanta e le possibilità tecnologiche odierne. Il protagonista è James Bond, nella versione interpretata da Sean Connery, che si ritrova avvolto in una spirale di mistero e paranoia passando dalla morte di Marylin Monroe all’invasione aliena. Durante il corto diversi personaggi ripetono più volte ‘Questa è la mia realtà e tu ci stai solo vivendo dentro’, frase che si realizza anche in scenari come i titoli dei giornali che cambiano in base al personaggio che in un dato momento riesce a controllare la narrativa. Così la morte di Marylin passa più volte da suicidio ad omicidio, oppure diventa una notizia marginale rispetto allo sbarco degli alieni. La componente digitale è preponderante. L’estetica e la trama si rifanno infatti ai videogiochi, strutturati per livelli e per missioni, e in cui un avversario può morire e rinascere tante volte quanto le sue vite glielo concedono. Questa dinamica, che a prima vista può sembrare fin troppo ovvia o ingenua, si collega profondamente al funzionamento dei social media e al modo in cui una narrazione alternativa della realtà possa diffondersi con estrema rapidità tra uno specifico gruppo di persone, creando enormi bolle di informazione separate le une dalle altre, con credo completamente diversi e senza contraddittorio, e in cui le fake news possono diffondersi con grandissima rapidità, tematica che avevamo già sviscerato in interstizi #10. Ciò che per un gruppo di persone è una verità incontrovertibile, per altri è una menzogna, quando non addirittura un complotto, per cui gli stessi fatti portati a supporto di tale verità, per quanto scientificamente impeccabili, vengono interpretati come invenzioni dei poteri forti, andando a rafforzare ulteriormente le proprie credenze e bolle ideologiche.

La scelta di utilizzare il deep fake, tecnologia che si basa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per manipolare video esistenti con risultati inquietantemente realistici, risulta coerente con il contenuto di Duck, alludendo ai pericoli di una tecnologia messa a punto per confondere ulteriormente le acque tra vero e falso, per degradare e frammentare sempre di più la verità. L'estetica del videogioco è presente anche in Alreadymade, nello specifico in diverse scene in cui un gruppo di espertɜ di arte moderna si ritrovano in uno Starbucks virtuale, che ricorda gli ambienti della piattaforma Second Life, per discutere dell’opera Fountain e della sua attribuzione. La tecnologia agisce qui in maniera quasi paradossale, da un lato richiamando alla pratica della ‘gamification’ presente nel mondo culturale, ovvero l’idea di rendere un’attività simile ad un gioco per aumentare la partecipazione, dall’altro portandoci a mettere ancora più in dubbio le opinioni avanzate dai personaggi e all’interno del documentario stesso. Chi sono queste persone? Come verificare la loro autorità? Possiamo fidarci di loro e delle loro opinioni? Chi e cosa stiamo guardando?

Questa domanda ritorna anche durante la visione di After Colossus di Timoteus Anggawan Kusno (2024). Come Duck, anche questo cortometraggio ha un approccio legato al film artistico e non al documentario. After Colossus si sviluppa nello spazio sottile tra realtà, sogno e propaganda, nel periodo in cui, dopo il collasso del regime dittatoriale di Suharto nel 1999, un gruppo di ricercatori scoprì diversi documenti misteriosi relativi ad un progetto top secret dell’esercito indonesiano. Chiamato con il nome in codice ‘Rafflesia’, una pianta endemica della giungla, il progetto prevedeva il rapimento di bambinɜ e giovani da alcune comunità rurali per effettuare esperimenti di indottrinazione. In questo tipo di corti, la narrazione può espandersi e comprimersi a suo piacimento, sviluppandosi senza uno script ovvio, mettendo spesso insieme piani visivi e temporali diversi per raccontare una storia. È un approccio che può risultare frustrante e che rende i film d’artista e la videoarte un genere di nicchia. Le immagini in movimento rimangono spesso incomprensibili ai nostri occhi per parecchio tempo e la narrazione è difficile da seguire. Ci viene richiesto di avere pazienza, di guardare con più attenzione e abbandonarci alle immagini con la fiducia che pian piano emerga una storia da noi riconoscibile, che la storia si sviluppi proprio nella giustapposizione e nei collegamenti non univoci. Non siamo necessariamente abituati a fare questo lavoro perché nei film e nei documentari più tradizionali lo sviluppo delle storie procede in maniera più lineare. Anche quando i piani temporali non sono cronologici, è spesso chiaro in che punto ci troviamo. I dialoghi procedono per script più univoci e ci guidano nella creazione di un significato. Guardare questo tipo di film è un esercizio a comprendere narrazioni complesse e non univoche, ad accettare che il racconto di una storia passa da elementi che spesso non possono essere interamente compresi e controllati, da intrecci che sorpassano tempo e luoghi. Un esercizio a lavorare con la complessità di una moltitudine di piani di verità e di visioni del mondo che a volte si intersecano e a volte si discostano.

Lying is a cooperative act, mentire è un atto collettivo, afferma l’esperta Pamela Meyer in un estratto del suo Ted Talk incluso da Visser nel suo film. Mentire è costruire una fantasia, il cui potere emerge nel momento in cui qualcun altrǝ decide di credervi. Se l'autenticità, come la menzogna, sono costruzioni situate, e potenzialmente violente, questi film sembrano allora indicarci una direzione opposta, rivendicando l’ambiguità come forma privilegiata di contro-narrazione. In Poetica della relazione (1990), il poeta e filosofo anticolonialista Édouard Glissant invoca proprio il diritto all’opacità come forma di resistenza al potere coloniale, rifiutando la piena comprensione così come l'obbligo di comprendere pienamente lɜ altrɜ come base necessaria della solidarietà. Secondo Glissant, infatti, l’essere compresɜ richiede da parte dei soggetti colonizzati uno sforzo di assimilazione alle norme e agli ideali occidentali. Seguendo questa suggestione, le opere qui discusse sembrano rivendicare l’opacità come forma di disvelamento delle narrazioni dominanti. Una resistenza che presuppone, tuttavia, una solida cultura politica antifascista e un forte pensiero critico che possa nutrire e sostenere le narrazioni collettive emerse dalle crepe della Storia.

`•.,¸¸,.•´¯ (っ◔◡◔)っ ♥ info ♥ ¯´•.,¸¸,.•`

15 novembre, Cinema La Compagnia, Firenze

Time di Garrett Bradley (Stati Uniti, 2020, 81’)

After Colossus di Timoteus Anggawan Kusno (Indonesia, Italia, Paesi Bassi, 2024, 29’)

prima mondiale alla presenza dell’artista

Duck di Rachel Maclean (Regno Unito, 2024, 16'30'')

prima italiana

Alreadymade di Barbara Visser (Paesi Bassi, 2023, 82')

alla presenza dell’autrice

17 novembre, Cinema La Compagnia, Firenze

Art of Diplomacy di Zeca Brito (Brasile, 2023, 91')

prima europea alla presenza dell’autore

Focus

Learning from exergue ~ Il gioco di ruolo dell’arte contemporanea

Ci vuole realismo. Questa affermazione risuona nell’orecchio dellǝ spettatorǝ durante gli 848 minuti (sì, proprio 848) che compongono il documentario exergue – on documenta 14 di Dimitris Athiridis mentre va in scena lo spettacolo del mondo dell’arte in una delle sue rappresentazioni più attese. exergue segue, infatti, il curatore Adam Szymczyk e il suo consistente team curatoriale durante i quattro anni di preparazione di documenta 14 – Learning From Athens. Questo evento, tra i più discussi e divisivi nella recente storia delle grandi biennali e mostre internazionali d'arte contemporanea, diventa il teatro di una riflessione più ampia sull’intersezione tra arte e realtà, su come la geopolitica non solo si rifletta ma si intrecci con il sistema artistico e i suoi attori. Attraverso 14 episodi, exergue ci offre una postazione privilegiata, una sedia attorno ad una molteplicità di tavoli più o meno ufficiali, tra riunioni, studio visit, riflessioni collettive e invettive solitarie, commenti a margine in ascensore e sguardi affaticati attraverso la scrivania. Questo ci consente di osservare e comprendere da vicino le dinamiche di un progetto monumentale, di seguirne l’evoluzione, le rifrazioni e le scomposizioni, nonché i compromessi e le performance che ci permettono, nonostante tutto, di continuare a giocare.

Prima di addentrarci nel vivo del documentario di Athiridis e delle considerazioni che necessariamente fa emergere, bisogna chiedersi perchè documenta ci interessa così tanto? Fondata da Arnold Bode nel 1955 con l'obiettivo di reinstaurare un dialogo tra la Germania e il resto del mondo dopo la fine della Seconda guerra mondiale, documenta è oggi una delle più influenti esposizioni d'arte contemporanea al mondo. Organizzata ogni cinque anni a Kassel, la mostra rappresenta una piattaforma globale per riflettere sulle pratiche artistiche e le urgenze della contemporaneità, affrontando spesso tematiche politiche e sociali e mantenendo una forte componente diplomatica e una sostanziale risonanza culturale. Come enunciato dal titolo Learning From Athens, Szymczyk decide di espandere concettualmente e fisicamento lo spazio di documenta per l’edizione del 2017, utilizzando il mito romantico della cultura classica per ribaltare un paradigma politico ovvero la rettitudine economica e dunque morale del Nord Europa versus il lassismo e la decadenza del Sud Europa. Per contestualizzare ulteriormente il periodo e le preoccupazioni di Szymczyk, ci troviamo ancora nella scia lunga della crisi finanziaria del 2008, caratterizzata dalle violente politiche di austerity imposte tanto dall’Unione Europea che dal Fondo Monetario Internazionale su diverse nazioni del Sud Europa che andarono ad aggravare l’erosione del welfare e delle infrastrutture pubbliche. Un’altra conseguenza fu l’ascesa di movimenti populisti e nazionalisti, forti del malcontento popolare contro le élite politiche ed economiche, delle difficoltà e strumentalizzazioni della crisi migratoria e di una crescente disillusione verso il progetto di un’Europa solidale e unita. In parallelo, gli anni Dieci furono anche caratterizzati dalle grandi mobilitazioni sociali con gli accampamenti di Occupy negli Stati Uniti, degli Indignados e dei Teatri Occupati in Europa e delle Primavere arabe in Nord Africa e Medio Oriente.

In questo scenario, l’asse Kassel-Atene è dunque particolarmente simbolico. La Germania, infatti, assunse un ruolo dominante nella gestione della crisi del debito europeo, imponendo alla Grecia (e ad altre nazioni meridionali) misure di rigore economico estremamente dure, a cui questa rispose inizialmente con un netto rifiuto attraverso il referendum consultivo chiamato nel 2015 dall’allora primo ministro Alexīs Tsipras ma a cui in seguito fu costretta a sottoporsi. La documenta di Szymczyk si inserisce dunque in questo clima di tensione, in cui Kassel diventa espressione di un ordine egemonico da smantellare e superare, mentre Atene il simbolo della resistenza contro le politiche neoliberali imposte dall’UE, di una nuova democrazia dei popoli. In questo contesto, diventa allora particolarmente evocativo che gli attacchi contro la documenta di Szymczyk partano proprio da considerazioni di ordine economico, che in Germania aprono la strada ai rigurgiti della destra xenofoba contro il pigro Sud e in Grecia accusano l’istituzione tedesca di continuare ad estrarre risorse dal Sud. Come scrive Chian-Tao Wu, l’attuale popolarità delle biennali d’arte riflette una più generale messa in discussione del concetto di centro e periferia che da sempre organizza il sistema dell’arte, fondato su un cosmopolitismo fortemente gerarchico. Learning From Athens tenta questo salto partendo dal cuore dell’Europa per immaginare un mondo dell'arte più democratico e decolonizzato. Una posizione che Georgios Papadopoulos ritiene impossibile proprio per la difficoltà di rivendicare un tale ribaltamento geografico che è prima di tutto un ribaltamento ideologico e politico. La realtà, inoltre, entra dentro exergue non solo come sublimazione dei processi sociali, ma anche attraverso gli eventi dell’attualità, dalla Brexit all’attacco al Bataclan e l’aggravarsi della crisi migratoria. Eventi che si intersecano con il processo curatoriale, ponendo importanti domande sul ruolo dell’arte come dispositivo di rappresentazione e denuncia, come di cattura, e le implicazioni dell’abitare una determinata posizione di potere, di avere un palco da cui parlare.

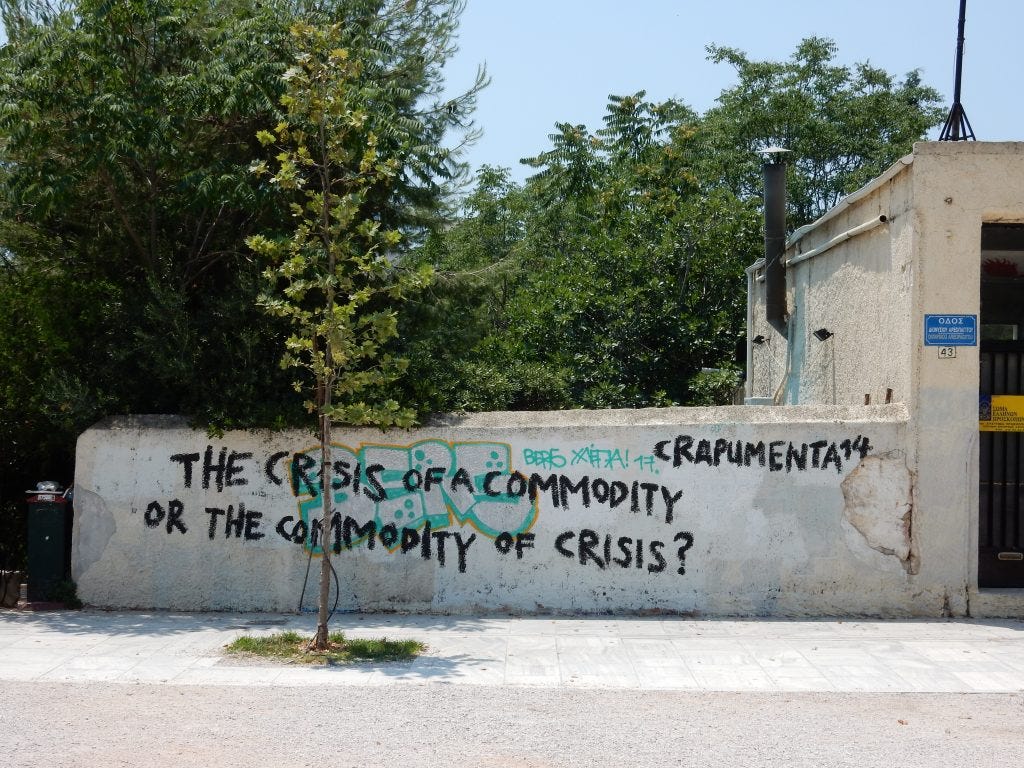

Nel titolo, Athiridis fa riferimento all’exergue, in italiano esergo, ovvero uno spazio vuoto nella faccia di una moneta destinato a elementi decorativi o complementari che non contribuiscono al valore d’uso e di scambio. Un dettaglio che, dunque, può variare all’interno di un sistema invariabile, o comunque rigidamente regolamentato. Questo concetto è una lente interessante attraverso cui guardare al documentario e a documenta 14. Le biennali, così come in generale i grandi eventi, sono dispositivi chiave nelle politiche di sviluppo urbano e di speculazione finanziaria. Come scrive lo storico dell’arte Panos Kompatsiaris, la proliferazione di queste mostre dall'inizio degli anni '90 dipende proprio dal modello neoliberale delle industrie culturali che questi eventi oggi mettono in discussione attraverso la produzione di ‘narrazioni resistenti’ e la predilezione di formati dialogici e partecipativi. Sebben il tema non venga approfondito da Athiridis, appaiono nel documentario elementi che fanno riferimento alle proteste e all’ostilità con cui documenta 14 venne accolta dalla città di Atene e dai collettivi che le abitano, che ne hanno da subito contestato le motivazioni quanto l’impatto sul tessuto sociale locale. Guardando a queste immagini viene da chiedersi, ci stiamo muovendo in uno spazio vuoto? Siamo parte attiva e agente all’interno del sistema artistico o siamo solo un suo complemento decorativo? Il segno di una radicalità performativa che permette che tutto cambi per fare in modo che tutto rimanga com’è, per parafrasare la celebre citazione del Gattopardo?

In exergue queste domande si articolano attraverso una contrapposizione continua e più o meno didascalica tra preparazione e spettacolo. Athiridis sovrappone in più punti momenti ufficiali e momenti privati, le prove e la prima. Ma oltre a queste sovrapposizioni visuali, la contrapposizione tra realtà e spettacolo si esprime soprattutto nelle riprese di Szymczyk all’interno di diversi contesti e relazioni. Come sintetizza efficacemente il curatore, it’s a role play game, è un gioco di ruolo in cui tutti partecipano per restare in ballo, per continuare a gravitare attorno a questo centro di interesse internazionale che è documenta e avere un posto allo spettacolo più importante. Il curatore Kuba Szreder nel suo libro The ABC of the Projectariat: Living and Working in a Precarious Art World, parla dell’artyzol, una sostanza tossica ma che crea dipendenza e che ci inebria e motiva a perseguire carriere artistiche precarie e stressanti. Questa sostanza fittizia si ricollega ai più ampi discorsi sull’aura dell’arte contemporanea, sul cosmopolitismo e la costruzione del sé, sul capitale reputazionale e l’iper visibilità che governano il sistema. Tutti elementi che il documentario riesce a catturare efficacemente senza diventare mai didascalico né moralizzante. Particolarmente evocative sono le riprese delle interviste e dei talk in cui Szymczyk racconta la visione del suo team in diversi contesti; una conversazione ogni volta diversa ma uguale, che si espande attraverso la ripetizione. The party is over, la festa è finita, dice sconsolato Szymczyk nel mezzo della tempesta mediatica di cui è bersaglio, mentre persevera nel portare avanti questa performance, a giocare nel ruolo che gli è stato assegnato.

Lo sguardo di exergue non si concentra solo su Szymczyk ma racconta il grande ecosistema dell’arte contemporanea e le negoziazioni tra il team curatoriale, documenta gGmbH e diversi attori politici e culturali ateniesi. Tornando al contesto sociale da cui emerge e in cui si muove documenta 14, è particolarmente significativo l’interesse del team verso il ruolo delle istituzioni pubbliche e la necessità di ribadirne il valore, di ricucire il rapporto tra lo Stato non in quanto rappresentazione del potere ma bene comune e una società scettica e disillusa. Una strategia che si vorrebbe contrapporre ad un mercato dell’arte aggressivo e accentrante e da cui, alla fine, neanche la documenta di Szymczyk riesce pienamente a scappare. Nel documentario appaiono infatti i molteplici gruppi di interesse che convergono e gravitano attorno a documenta e l’impatto delle loro richieste e valutazioni nel decretare il successo di questo grande evento.

Nonostante l’urgenza e l’attualità dei temi finora discussi, forse l’aspetto più interessante del documentario di Athiridis è la sua struttura seriale. Avendo letto diversi saggi e articoli al riguardo e avendo personalmente visitato la sede di Kassel nel 2017, eravamo entrambe a conoscenza dei dibattiti e del destino di documenta 14, dell’impatto sull’immaginario e sulla pratica curatoriale attuale. Tuttavia, arrivando alle ultime puntate, ci siamo ritrovate inaspettatamente in tensione, quasi sospese, ad aspettare cosa sarebbe accaduto, a domandarci come sarebbe andata a finire, a guardare allɜ protagonistɜ come attori di una soap opera, con i loro conflitti, le alleanze, i buoni e i cattivi. L’esperienza di visione exergue si è così rivelata la strategia più potente attraverso cui i confini tra spettacolo e realtà si diradano e confondono. Paradossalmente, proprio quando ci sembra di essere testimoni privilegiati, di vedere tutto, ciò che si manifesta è la costruzione perenne della messa in scena.

`•.,¸¸,.•´¯ (っ◔◡◔)っ ♥ info ♥ ¯´•.,¸¸,.•`

13 - 17 novembre, Palazzo Strozzi, Strozzina

exergue: on documenta 14 di Dimitris Athiridis (Grecia, 2024, 848’)

prima italiana

In programma anche una masterclass di Dimitris Athiridis (15 novembre, ore 10.30, Palazzo Strozzi, Strozzina) e una conversazione tra Adam Szymczyk e Salvatore Lacagnina (16 novembre, ore 15.00, Altana di Palazzo Strozzi).

Ciliegie

*ovvero altre cose che ci sono particolarmente piaciute dal programma di Lo schermo dell’arte 2024

🍒 Misc. 🍒

First things first, iniziamo con due consigli per la serata di apertura il 13 novembre al Cinema La Compagnia:

Edge of Life, live performance di John Menick (2024, 40’)

Prima mondiale. Commissionata da Lo schermo dell'arte.

L'artista americano John Menick parla con un computer senziente della possibilità dell'immortalità digitale. Edge of Life è una originale indagine su come il digitale trasformi i confini del vivente, una performance dal vivo su soggetti non morti.

Ernest Cole: Lost and Found di Raoul Peck (Francia, Stati Uniti, 2024, 106’)

Il fotografo sudafricano Ernest Cole fu il primo artista a denunciare gli orrori dell'apartheid. Il regista nominato all’Oscar Raoul Peck racconta le sfide che Cole ha affrontato, sia come artista che come uomo nero, in un mondo profondamente razzista.

FOCUS ON GARRETT BRADLEY

14 e 15 novembre, Cinema La Compagnia

Il Focus è dedicato al lavoro radicato nell'osservazione della cultura americana dell'artista e filmmaker Garrett Bradley. Con un approccio incisivo, le sue opere mettono in luce le complessità e le sfide della vita quotidiana, invitando il pubblico a riflettere sul mondo contemporaneo, sia all'interno del suo paese che in relazione al più ampio racconto globale. Vengono presentate cinque opere realizzate tra il 2017 e il 2022, tra le quali la prima puntata della miniserie Netflix Naomi Osaka: Ascesa che documenta nel corso di due anni la vita della celebre tennista giapponese, vincitrice di 4 Grand Slams.

L’artista converserà con Rossella Catanese alla New York University Florence giovedì 14 novembre ore 15.

VISIO Production Fund

15 e 16 novembre, Cinema La Compagnia

In anteprima le nuove opere prodotte grazie al sostegno di VISIO Production Fund, fondo di produzione nato nell’ambito di VISIO. Saranno in sala per presentare i loro nuovi lavori Andro Eradze con Flowering and Fading (Georgia, Italia, 2024, 14 min, co-prodotto da Fondazione In Between Art Film), Timoteus Anggawan Kusno con After Colossus (Indonesia, Italia, Paesi Bassi, 2024, 29 min, co-prodotto da Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci) e Maryam Tafakory con Razeh-del (Iran, Gran Bretagna, Italia, 2024, 27 min, co-prodotto da Seven Gravity Collection).

Il VISIO Production Fund 2024 offre 35.000 euro a sostegno di nuove produzioni di giovani artisti.

VISIO European Programme on Artists’ Moving Images XIII edizione

MYmovies ONE dal 13 al 24 novembre 2024

Sono otto gli artisti selezionati per l'edizione 2024 che saranno in residenza alla 17ª edizione dello Schermo dell'arte: Sarah Brahim (Arabia Saudita 1992), Abdessamad El Montassir (Marocco 1989), Gala Hernández López (Spagna 1993), Peng Zuqiang (Cina 1992), Charmaine Poh (Singapore 1990), Young-jun Tak (Corea del Sud 1989), Philip Ullman (Svezia 1992), Leyla Yenirce (Germania/Kurdistan 1992).

Un’opera di ciascuno dei partecipanti sarà presentata in streaming sul canale Lo schermo dell’arte su MYmovies ONE dal 13 al 24 novembre 2024. Tre di loro riceveranno il sostegno per una nuova produzione grazie al VISIO Production Fund.

Infine, vi consigliamo tre prime italiane, ovvero:

The Book of Flower di Agnieszka Polska (Romania, 2023, 9’35’’) giovedì 14 novembre ore 18.40.

Storia alternativa dell'ecologia umana-vegetale, in cui per millenni le specie floreali e gli esseri umani hanno vissuto in stretta simbiosi. Il film, che unisce animazioni digitali generate dall'intelligenza artificiale e immagini filmate in 16 mm in un montaggio tra sequenze statiche e animate di fiori in time-lapse, riflette sulla nozione di ambiente sia come costrutto organico che sociale.

To Exist Under Permanent Suspicion di Valentin Noujaïm (Francia, 2024, 14'30'') sabato 16 novembre ore 17.

La Défense, distretto finanziario parigino, è un labirinto futuristico che con le sue torri e le vuote promesse di benessere liberale, intrappola le anime tra cemento e vetro. Una donna d’affari sta progettando un nuovo grattacielo. Il grigio e freddo posto di lavoro amplifica la sua solitudine spingendola sull'orlo del collasso. L'ufficio diventa una prigione e l'unica via d'uscita è quella di dargli fuoco.

The Speech di Lina Lapelytė (Lituania, 2024, sonoro, 21') domenica 17 novembre ore 18.30.

L’ultima opera performativa dell'artista lituana Lina Lapelytė espande la sua ricerca al legame tra suono e comunità. Il film è il risultato della sua performance che si è tenuta a settembre 2024 a Parigi, nell’ambito del Festival d'Automne, negli spazi della Bourse de Commerce Pinault Collection. Un gruppo di bambini e adolescenti imita i suoni della natura attraverso vocalizzazioni che ricordano versi di animali e uccelli. Una riflessione sul fallimento del linguaggio e sulla frattura vissuta dalle giovani generazioni sempre più urbanizzate, distanti dagli ambienti naturali.

*********************************************************

Noi siamo arrivate alla fine di questo diciannovesimo numero di Interstizi.

Grazie per essere arrivatə fin qui, per averci letto, per averci dedicato del tempo.

Interstizi è in fase di sperimentazione permanente quindi se avete suggerimenti, feedback o volete semplicemente condividere con noi cosa vi passa per la testa potete rispondere a questa mail, seguirci su Instagram o scriverci a interstizinewsletter@gmail.com - se invece sei qui per sbaglio ma vuoi saperne di più puoi iscriverti qui

Interstizi è un progetto a cura di Fabiola Fiocco e Giulia Pistone.